La obra que se completa en lo invisible

Hay un lugar del arte y de la realización de todas las tareas humanas que no miramos nunca, pero que sostiene todo lo que vemos. En su ensayo publicado Tusquets de la Blanca señala ese espacio marginal —los cantos del lienzo, la trasera pintada, las partes de un edificio que jamás nadie llegará a contemplar pero que el arquitecto conoce y construye con el mismo mimo y pasión que todas las zonas visibles— como si fueran la verdadera escritura del arte. Lo que sostiene la obra no solo está en el centro, sino también en sus bordes, en lo que se oculta y no obstante permanece. Como si el cuadro fuese un escenario frontal que esconde los apuntes del director, los nervios del actor, la tramoya que lo hace posible. “Dios lo ve” es, en ese sentido, una advertencia. El ojo humano atiende a la imagen, pero la obra conserva en su reverso un mundo invisible, tanto en concepto como en materia. El margen habla, aunque lo hagamos callar. Es un recordatorio de que lo que aparece en la superficie no agota nunca la realidad que lo produce. El arte siempre se completa en lo que no vemos.

Ese gesto de atención a lo invisible tiene una dimensión ética que atraviesa siglos y oficios. Los constructores de catedrales medievales lo entendían bien: tallaban capiteles en las alturas que ningún feligrés podría distinguir desde el suelo, convencidos de que la belleza debía ser ofrecida también en lo oculto. Los tapiceros flamencos cuidaban el reverso de sus tejidos con el mismo detalle que el anverso, aunque supieran que quedaría pegado a la pared. El arquitecto moderno calcula vigas, cimientos y uniones que nunca verán la luz, pero que son los que garantizan que el edificio no se derrumbe. Lo invisible no es, en estos casos, un residuo prescindible, sino la prueba de un compromiso con la obra bien hecha.

Esa ética del reverso se repite en otros oficios. El músico escribe pasajes para instrumentos que se diluyen en la orquesta y que jamás serán escuchados con claridad, pero cuya ausencia rompería la armonía del conjunto. El poeta escribe páginas enteras que nunca publicará, pero que fueron necesarias para encontrar una sola frase verdadera. El pintor prepara con cuidado el lienzo antes de la primera pincelada, como si supiera que la superficie visible depende siempre de ese trabajo previo que desaparecerá bajo las capas. La fidelidad a lo invisible consiste precisamente en esto: hacer las cosas bien incluso cuando nadie las verá.

Hay también una dimensión espiritual en este gesto. Los artesanos medievales decían “Dios lo ve” para recordarse a sí mismos que lo oculto importa tanto como lo visible. Ese detalle escondido, esa línea trazada con precisión en un rincón inaccesible, esa nota invisible en la partitura, son testimonios de una ética que se resiste a medir su valor solo por la mirada del espectador. Lo invisible es un lugar donde se ejerce la verdad del trabajo, allí donde la atención y el cuidado se convierten en forma de fe.

Los pintores medievales y renacentistas lo sabían bien. En el reverso de las tablas se anotaban dedicatorias, inventarios, instrucciones de taller, detalles de los pigmentos utilizados. Eran huellas que no estaban destinadas al espectador, pero sin las cuales la obra no podía sostenerse. También Velázquez o Goya viajaron con esas marcas invisibles: etiquetas, notas, inscripciones que contaban la vida secreta del cuadro. Una biografía que no aparecía en la superficie, pero que aseguraba su permanencia. Cada obra tenía, además de una cara pública, un reverso íntimo.

Vista general de la exposición: “Reversos”, Museo Nacional de El Prado

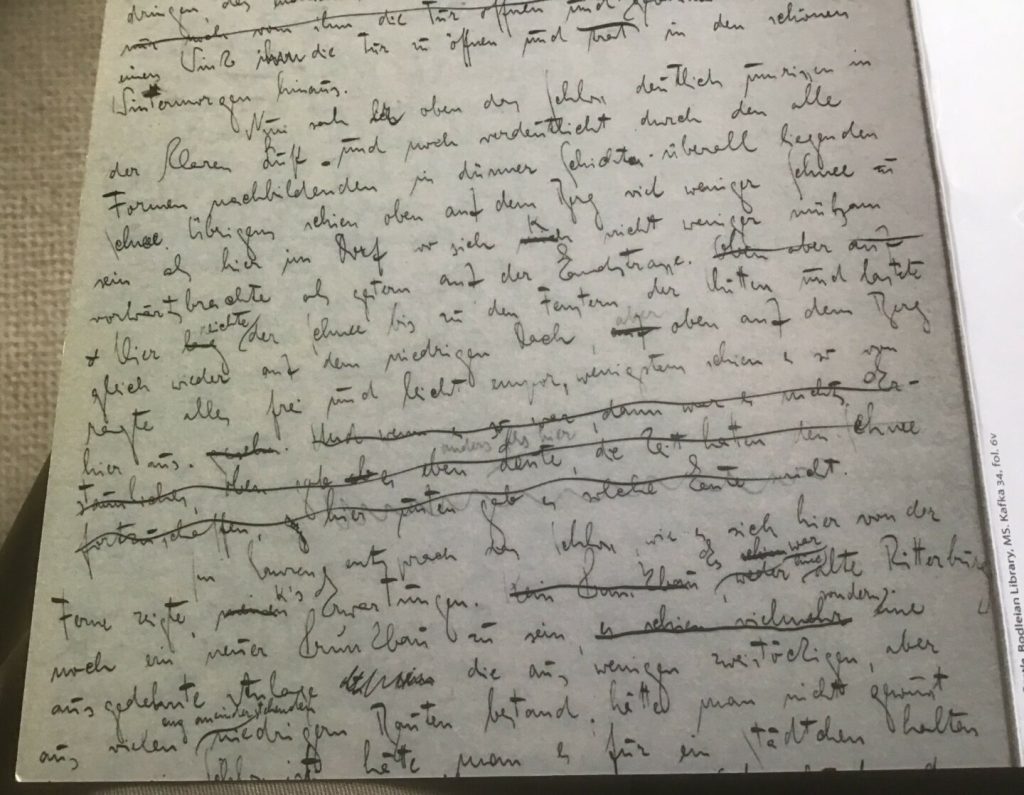

Ese reverso funciona como archivo. Un archivo secreto, donde se acumulan restos de proceso, errores, correcciones, dudas. La trasera de un cuadro conserva más verdad que su frente: allí se esconde la materialidad del tiempo, las capas de preparación, las huellas de la mano del artista. Como los márgenes de un manuscrito, donde los tachones y las anotaciones revelan una lucha que luego desaparece en la versión publicada. Lo invisible, entonces, no es vacío: es densidad oculta. La obra se completa en lo que no vemos porque ahí permanece su historia. Ahí es donde últimamente y de manera final aparece la firma del artista. La información esencial, la ficha técnica, el título de la obra, los sellos y etiquetas que marcan el rumbo histórico de la obra: por cuales galerías o casas de subastas ha pasado la obra.

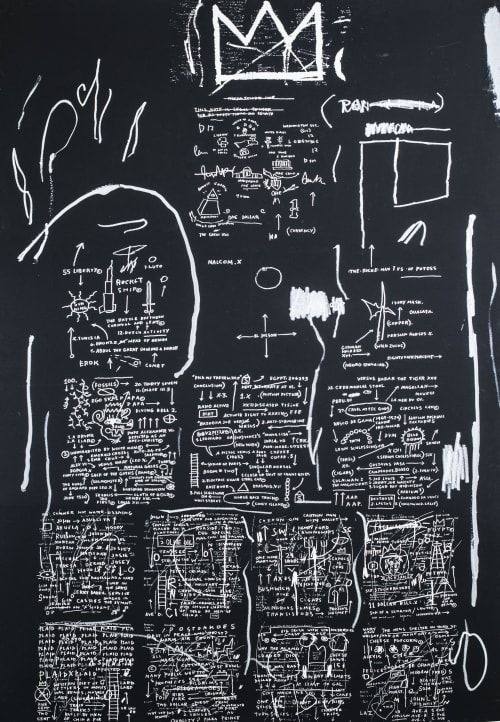

La modernidad llevó esta intuición a un lugar distinto. Cy Twombly desbordaba sus lienzos hacia los márgenes, como si lo verdaderamente importante fuese el gesto que se escapaba. Basquiat convertía traseras y tablones en superficie pictórica: lo lateral, lo descartado, lo invisible, se volvía protagonista. On Kawara fijaba fechas en sus cuadros, pero el verdadero acontecimiento estaba en otra parte: en el tiempo vivido, en lo que no podía representarse, en lo que solo el artista conocía. En todos ellos, la obra se completaba en un espacio que el espectador no veía directamente, pero que sostenía su sentido.

Detalle de la trasera: Jean-Michel Basquiat, “Tuxedo”

La literatura ha sabido encontrar metáforas equivalentes a este trabajo de lo invisible. Paul Auster construye sus novelas sobre huellas mínimas: una coincidencia aparentemente banal, un encuentro fortuito, un número de teléfono mal marcado. Detalles que, al principio, parecen irrelevantes, pero que acaban transformando una trama entera. Lo que el lector percibe es solo una superficie narrativa; lo esencial se juega en esas marcas secretas del azar que sostienen el relato desde abajo, como vigas ocultas que sostienen una casa.

Haruki Murakami abre portales en lo cotidiano: un pozo, un sótano, un gato desaparecido. Lo extraordinario no llega nunca con grandes gestos, sino con grietas sutiles en la normalidad. El mundo visible es apenas una corteza bajo la que late otra realidad: cada cafetería anodina esconde un túnel hacia lo imposible, cada conversación banal puede derivar en un umbral hacia lo onírico. Lo invisible no se presenta como adorno, sino como el territorio en el que se decide la verdadera densidad del relato.

Borges también intuyó esto: sus ficciones son bibliotecas infinitas, mapas que contienen todo el territorio, espejos que devuelven reflejos que nunca terminamos de agotar. En El Aleph, lo invisible se condensa en un punto minúsculo que contiene todo lo visible. No hay nada más ilustrativo de la idea de que la superficie está sostenida por un reverso secreto. Kafka lo llevó a otro extremo: lo invisible se convierte en la ley inapelable que gobierna la vida de sus personajes. En El castillo o en El proceso, lo esencial nunca se muestra; es una fuerza oculta que organiza lo visible sin revelarse jamás.

Detalle: página manuscrita, “El proceso”, Franz Kafka.

Proust, por su parte, entendió que lo verdaderamente decisivo de la vida no está en los hechos visibles, sino en la memoria que los resignifica. El sabor de una magdalena es visible y trivial; lo invisible es la corriente de recuerdos y asociaciones que ese sabor arrastra consigo. Y en un registro más cercano, W. G. Sebald hizo de lo invisible una estética: sus novelas parecen relatos de viajes documentales, pero lo que las recorre son las ausencias, las huellas de lo que ya no está, los fantasmas de la historia que sostienen el presente.

Todos ellos, desde registros tan distintos, insisten en lo mismo: lo invisible no es un añadido, sino el lugar donde se juega el verdadero sentido de lo visible. La literatura nos recuerda que la vida no ocurre solo en lo que vemos, sino en lo que se oculta, se desborda o se recuerda en silencio.

La teoría también ha intentado atrapar este resto que se escapa a la mirada. Walter Benjamin lo llamó aura: aquello que nunca se agota en la obra de arte. Esa sensación de que un cuadro de Rembrandt no se termina nunca de ver, de que siempre guarda un excedente que resiste a la reproducción técnica o al análisis académico. El aura, dice Benjamin, no es una propiedad física, sino una experiencia: la percepción de una distancia irreductible incluso cuando la obra está frente a nosotros. Es el misterio de lo que no se deja atrapar, la insistencia de lo invisible dentro de lo visible.

Georges Didi-Huberman lo explicó con otra metáfora: la imagen como síntoma. Igual que un gesto corporal revela un dolor que no vemos, una imagen siempre señala algo que la excede. Una pintura, una fotografía, no se agotan en lo que muestran: vibran como heridas abiertas que remiten a lo que no puede ser representado directamente. En este sentido, contemplar un cuadro es algo parecido a escuchar un tartamudeo: lo que nos conmueve no es solo lo que se dice, sino lo que se quiebra en el decir, lo que no logra pronunciarse.

Giorgio Agamben habló de la signatura, esa marca que desplaza el sentido más allá de lo que se nombra. Una palabra no significa solo lo que dice: lleva consigo una constelación de ecos, de resonancias invisibles. La firma de un artista, el título de una obra, incluso el gesto más mínimo, funcionan como signaturas: signos que apuntan hacia algo que no está presente, pero que se intuye. Como si todo lo visible estuviera atravesado por un rastro secreto.

Simone Weil, desde otra orilla, escribió que lo invisible es la condición del peso de lo real. Para ella, lo que sostiene el mundo no son las apariencias, sino lo que no vemos: la gravedad, la fe, la atención. Es invisible el amor, invisible la justicia, invisible el sacrificio que nadie aplaude, pero sin ellos la vida perdería toda consistencia. En sus cuadernos anotaba: “El árbol está enraizado en el suelo, pero sus raíces permanecen ocultas. Lo invisible es la raíz de lo visible”.

Maurice Merleau-Ponty añadió una última capa: el cuerpo como medio invisible de toda percepción. Cuando miramos un cuadro, lo hacemos desde unos ojos que nunca podemos ver. Lo visible se apoya siempre en lo que no vemos: la carne, la respiración, la memoria encarnada. Nuestro cuerpo es la condición de toda visión, pero permanece fuera de campo, como una sombra constante.

En todas estas intuiciones, que provienen de campos distintos —la filosofía política, la teoría de la imagen, la mística, la fenomenología—, se repite una misma certeza: el arte no termina en lo que enseña. Lo visible no se sostiene por sí solo, necesita del sostén invisible que lo ancla, lo desborda y lo completa. Lo invisible no es un suplemento ni un adorno, sino la condición misma de la aparición. Es la raíz, la cicatriz, el eco, el silencio que acompaña toda palabra.

Como en la literatura moderna, donde el sentido se sostiene en lo que no se dice, la pintura contemporánea ha aprendido a construir su relato desde el borde, desde la palabra que no llega a pronunciarse. Muchos artistas contemporáneos han entendido que lo invisible no es un resto, sino una extensión de la obra. No se trata ya solo de lo que queda oculto por azar o necesidad material, sino de una decisión consciente de situar sentido en los márgenes: títulos, firmas, prolongaciones pictóricas o inscripciones que parecen accesorias y, sin embargo, completan la pieza. En la escena actual, distintos creadores han encontrado en estos bordes una zona fértil donde lo visible y lo invisible se cruzan. Inés Jimm entiende el margen y la trasera como un espacio administrativo y, a la vez, narrativo. Allí anota título, firma, serie y ficha técnica de la obra, como si el cuadro necesitara un documento paralelo que lo sostuviera. Lo invisible no es aquí un gesto puramente íntimo, sino una manera de reconocer que la obra también vive en su reverso burocrático, en esa escritura que la clasifica y, al mismo tiempo, la acompaña como sombra.

Detalle de vista trasera: “Así sé quién eres. Así me ves cómo soy verdaderamente”, 2025, Inés Jimm

Inés Fernández Shaw desplaza la figura humana hacia los bordes del lienzo, haciendo que los márgenes funcionen como extensión de la pintura. Lo que parecía límite se convierte en continuidad, como si la obra no cupiera en su propio marco. Lo invisible no es un resto, sino la expansión misma de la carne y del gesto hacia territorios que el espectador no esperaba. Amina Kouisar, desde otro registro, comparte esta intuición: trabaja los márgenes como lugar donde la obra se desborda, prolongando la superficie hacia zonas que parecen secundarias pero que cargan con la densidad del cuadro. Se hace incluso anotaciones a sí misma para no perderse dentro de su propia obra. En sus márgenes encontramos los recordatorios que nos hacemos a nosotros mismos, no vaya a ser que se nos quede algo en el tintero. En ambas, los cantos no son marco sino respiración lateral: un modo de extender la obra más allá de su frontalidad.

Vistas detalle de obras de Inés Fernández Shaw y Amina Kouissar

Iñigo Navarro escribe el título de sus cuadros en el margen inferior, un lugar que se mantiene visible pero al mismo tiempo oculto, como si quisiera recordarnos que toda obra guarda su propia clave fuera de campo. El título no aparece en la cartela ni en la firma, sino en ese borde ambiguo donde se juega la doble condición de lo visible y lo invisible. Carlos Tárdez comparte esta práctica: sus lienzos también llevan el título en el margen izquierdo, expuesto y escondido a la vez, como una palabra que susurra lo que la imagen calla. En ambos, la obra no termina en la superficie pictórica, sino que despliega un segundo plano textual que se ofrece al ojo atento.

Vistas detalle de obras de Carlos Tárdez: “Todas las historias son ciertas” (izquierda) y “Ve con todo” (derecha)

Quizá lo más importante de una obra no sea lo que muestra, sino lo que calla en sus bordes. Ese resto que, aunque invisible, permanece siempre a la vista de un ojo absoluto. Dios lo ve, y nosotros, espectadores distraídos, apenas lo presentimos. Tal vez ahí resida la verdadera pintura: en el pliegue secreto entre lo que se enseña y lo que se guarda.

Deja un comentario