Sobre la separación de la arquitectura y la escultura como anexo

Álvaro Talarewitz

“¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Tienes que elegir.”

“Pero es que a mí me gustaban los dos…”

“Pues así es la vida.”

Cuando se planteó el Paragone, allá por el Renacimiento, no fue solo un debate académico, fue una pelea encubierta por la custodia del alma del arte. En el epicentro estaban tres grandes disciplinas que hasta entonces se llevaban como buenos hermanos: pintura, escultura y arquitectura. Se querían, se inspiraban mutuamente, se entendían incluso en el silencio. Pero a alguien se le ocurrió ponerlas a competir.

La palabra Paragone (comparación, confrontación) se popularizó en el siglo

XVI, especialmente gracias a los escritos de Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari o Benedetto Varchi, quienes en sus tratados empezaron a medir con lupa cuál de las artes era más noble, más completa, más elevada. Leonardo defendía la pintura, claro, con su obsesión por la óptica y la mímesis. Miguel Ángel, escultor antes que santo, no disimulaba su desprecio por lo plano. Brunelleschi, por su parte, seguía erigiendo catedrales como quien dicta teología con ladrillos. Y entre tanto genio, se empezó a gestar la idea de que había que tomar partido.

Lo que era una red de vínculos se convirtió en una tabla de jerarquías.

Lo que era convivencia, devino competición.

Y entonces empezó la grieta.

La arquitectura, cada vez más funcional, se fue alejando de la carga simbólica que le prestaba la escultura. Y la escultura, en su deriva moderna, buscó su autonomía —el pedestal, el cubo blanco, el fetiche aislado—, olvidando que alguna vez formó parte de un todo mayor: un espacio, un contexto, un cuerpo arquitectónico al que abrazaba como una víscera visible. No es que antes no hubiese tensiones. Pero había unión. Piensa en los pórticos románicos, en las columnas salomónicas del Barroco, en los tímpanos góticos donde cada escultura tenía un lugar y un sentido. El mundo era un organismo, no un escaparate.

El Paragone no mató esa relación de inmediato, pero sembró la semilla de la

escisión. Como esas familias que aparentan armonía mientras se reparten cuchillos bajo la mesa. Y lo peor es que nos acostumbramos. Hoy el escultor ocupa el espacio como si fuera un extranjero. Y el arquitecto diseña como si el ornamento fuese un pecado capital. Lo que era abrazo, ahora es distancia. Lo que fue carne, se ha convertido en dos esqueletos que caminan por separado. Y claro, luego llegan los niños —nosotros, los espectadores, los artistas, los comisarios, los hijos de esa unión fallida— y nos preguntamos por qué todo nos parece tan frío, tan aislado, tan… diseñado.

Si el Renacimiento encendió la mecha, la modernidad fue quien le echó gasolina. Y un bidón entero. Porque si algo caracteriza al siglo XX, es su obsesión por ordenar, purificar y clasificarlo todo. También el arte. La arquitectura, con el Movimiento Moderno como punta de lanza, decidió de pronto que no necesitaba compañía. Que podía —y debía— sostenerse sola. “La forma sigue a la función”, sentenció Sullivan. Y a esa frase le llovieron imitadores, dogmas, escuelas. Le Corbusier hablaba de casas como “máquinas de habitar”. Mies van der Rohe convirtió el “menos es más” en un mantra universal. La arquitectura se volvió volumen, proporción, eficiencia. Una promesa de redención a través del plano.

Y en ese gesto de autonomía, el ornamento pasó de ser un lenguaje simbólico a convertirse en un delito. Literalmente. Adolf Loos, en su célebre manifiesto Ornamento y delito (1908), no lo disimulaba: todo adorno es una degeneración, una pérdida de tiempo, un crimen contra la evolución estética. “Lo útil puede ser bello. Lo bello, no siempre útil”, afirmaba. La arquitectura debía limpiar sus formas, eliminar la piel, aspirar al hueso.

Y entonces, ¿qué pasó con la escultura? La dejaron en la puerta. Como si de

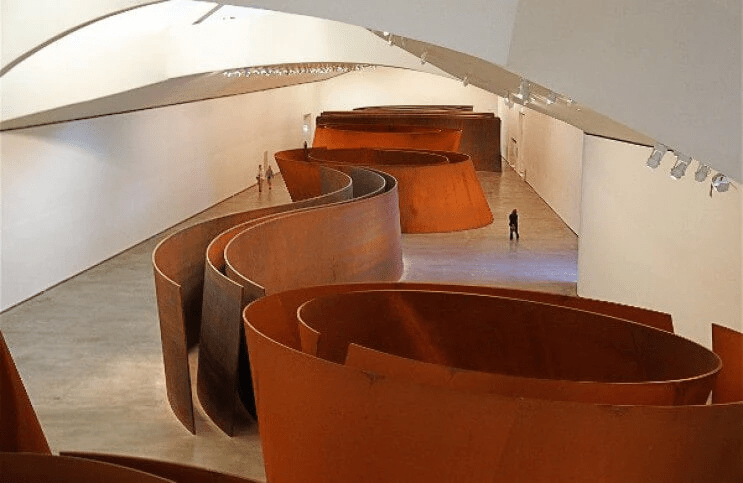

pronto ya no tuviera función, ni lugar. Como si el espacio ya no la necesitara. La escultura, en respuesta o en huida, abrazó su exilio. Entró en la sala blanca del museo y se volvió objeto autónomo. Se quitó el pedestal. Se tumbó en el suelo. Se volvió una línea en el desierto (Land Art), una plancha de acero oxidado (Richard Serra), una secuencia infinita de cubos (Sol LeWitt). Ya no necesitaba un edificio. Ya no narraba un mito. Solo estaba. Era.

Pero claro, estar sin contexto también es estar sin casa. Y mientras tanto, el edificio se volvió mudo. Sin símbolos, sin gesto, sin carne. Solo estructura y vidrio. Un gran contenedor sin afecto. Y la escultura se volvió homeless. Un arte errante que lo mismo aparecía en el MoMA que en un solar abandonado, sin saber si debía activarse, resistir o simplemente contemplarse.

Pero si la arquitectura moderna se volvió muda por voluntad propia, tal vez fue porque comenzó a oír una nueva voz. En 1943, Ayn Rand publica El manantial, y de pronto la figura del arquitecto deja de ser un técnico para convertirse en un héroe de la forma pura. Howard Roark, su protagonista, no sólo desprecia el ornamento, sino que concibe la arquitectura como un acto radical de voluntad individual. Cuando uno de sus edificios es alterado sin su permiso para añadir esculturas decorativas, Roark no lo denuncia: lo dinamita. Ese gesto —ficticio, sí, pero simbólicamente revelador— cristaliza el divorcio total: para él, añadir escultura es traicionar la integridad de la arquitectura. Roark no busca reconciliación, busca pureza. Lo que estaba en juego no era sólo un edificio, sino el dogma moderno: que la forma debe surgir únicamente de la función, que lo bello es lo útil, que lo simbólico estorba. “La forma de un edificio debe ser la expresión de su función. Si la función no cambia, la forma tampoco debería hacerlo”, dice. Bajo esa lógica, el cuerpo simbólico de la escultura queda expulsado del hogar, igual que el cuerpo emocional de lo humano fue expulsado del racionalismo arquitectónico.

El problema no es sólo lo que representa Roark, sino lo que desencadena: una generación entera de arquitectos que quisieron parecerse a él. No a un maestro de obras, sino a un dios del plano. Y con ellos, toda una corriente visual que convirtió los espacios en afirmaciones personales, no en lugares compartidos. Así, mientras la arquitectura aspiraba a ser intransigente y perfecta, la escultura comenzó a vagar como una presencia innecesaria, despojada de propósito, como si el alma del espacio ya no necesitase relato, ni rito, ni sombra.

Toda separación deja grietas. Y las grietas, si no se tapan, se llenan de fantasmas. Durante buena parte del siglo XX, mientras la arquitectura se enamoraba de su silencio y la escultura jugaba a ser aire o paisaje, algunos artistas y arquitectos empezaron a intuir que algo no cuadraba.

Fue una ruptura amistosa solo en apariencia. Lo que había sido una convivencia orgánica se convirtió en dos trayectorias que solo se cruzaban para saludarse de lejos en las bienales o en los proyectos de arte público de presupuestos imposibles. Y en medio, otra vez, quedamos nosotros. Mirando edificios que no dicen nada. Mirando esculturas que no saben dónde quedarse.

Mientras algunos artistas buscan reconciliar formas desde el discurso o el gesto simbólico, hay iniciativas que, sin grandes proclamas, ya están operando como campos de ensayo para una nueva alianza entre arquitectura y escultura. Laboratorios donde el divorcio moderno comienza a olvidarse, no por nostalgia, sino por una necesidad vital: devolverle alma al espacio y cuerpo al símbolo.

Monumental Labs, en Nueva York, es quizá uno de los ejemplos más tangibles. Allí, tecnología CNC, inteligencia artificial y artesanía en piedra no se contraponen: se entrelazan. Esculturas figurativas, relieves y ornamentaciones se insertan directamente en el lenguaje constructivo del edificio. No como adorno, sino como mensaje. Como órgano. Como piel. Son esculturas arquitectónicas que respiran junto al volumen, devuelven lo simbólico a la fachada y hacen que el peatón ya no transite un espacio: lo escuche.

En otro registro, Thomas Dambo habita los bosques daneses con sus gigantes de madera reciclada. Esculturas que no piden permiso para volverse arquitectura, pues son refugio, hito, señal en el paisaje. El espectador no los contempla, los busca, los escala, los rodea. El arte vuelve a insertarse en el entorno natural como una arquitectura primitiva, arquetípica, donde lo mítico y lo táctil se funden.

Lo mismo ocurre en el caso de Stefano Boeri, cuyo Bosco Verticale en Milán —y su continuación en Tirana— transforma la fachada del edificio en una escultura vegetal. Los árboles, los arbustos, las flores: todo compone un volumen en sí mismo. La naturaleza ya no está al margen del diseño; es forma, es material y es símbolo. Como si Le Corbusier, en su juego de volúmenes bajo la luz, añadiese ahora la humedad del musgo, el temblor del viento, la sombra de una hoja.

Incluso propuestas que se podrían considerar más marginales —pero no menos significativas— como 6·Forest Studio, se instalan en ese territorio híbrido. Su trabajo con esculturas personalizadas, art toys y objetos culturales mezcla el lenguaje urbano con la producción artesanal, generando piezas que actúan como microurbanismos afectivos: pequeñas arquitecturas simbólicas que condensan mitología personal y gesto colectivo. Allí donde no hay un edificio, al menos hay un tótem.

Este regreso a la conjunción de disciplinas no se limita a una estrategia formal; es un movimiento espiritual. “Una escultura es una forma que piensa”, decía Chillida. Y una arquitectura sin pensamiento simbólico, sin piel sensible, ¿no es acaso solo cálculo? El arte necesita volver a tener cuerpo, y el cuerpo necesita lugar. Como decía Loos: “Lo útil puede ser bello. Lo bello, no siempre útil.” Pero en esa tensión entre utilidad y belleza se juega la posibilidad de la experiencia estética completa.

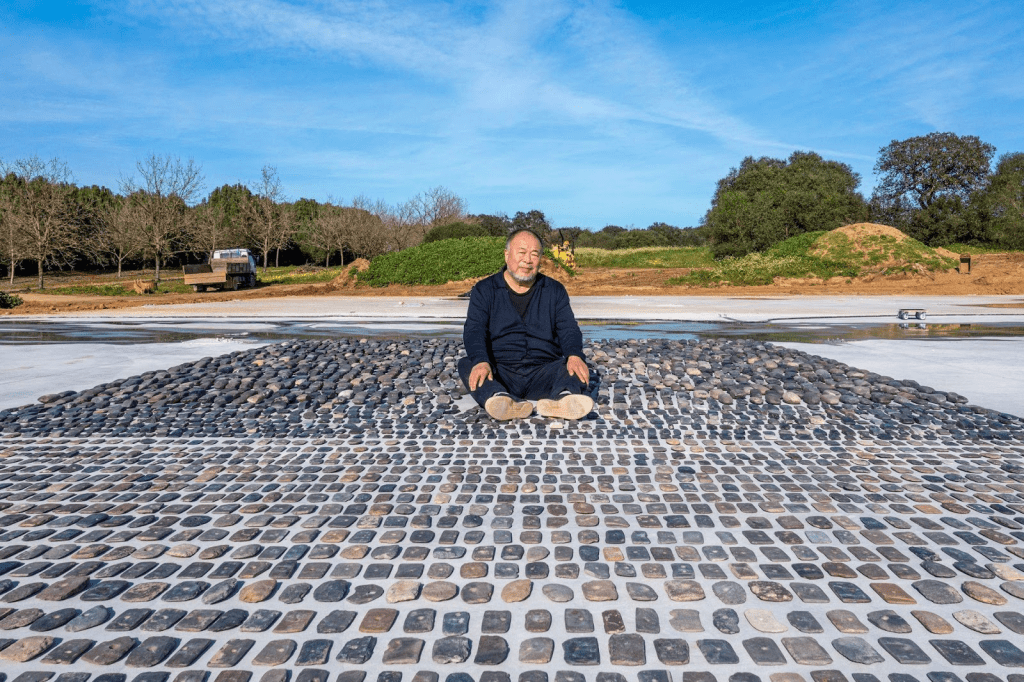

Basta ver el Empty Lot de Ai Weiwei, donde cada sección del suelo contiene tierra de diferentes lugares de China, en una estructura que es arquitectura y escultura al mismo tiempo: una ruina posible, un altar disgregado, una topografía emocional. O el Weather Project de Olafur Eliasson, que no es ni edificio ni escultura, sino atmósfera, sugestión, envoltura sensorial. En ambos, lo espacial se convierte en experiencia, y la experiencia, en forma de saber.

En el extremo opuesto, Theo Jansen no construye esculturas ni edificios, sino organismos. “Construyo cosas que podrían ser animales”, dice. Y lo que sus criaturas demuestran es que, cuando se fusionan forma, función y movimiento, ya no hay que elegir si es arte, arquitectura o ingeniería. Es lenguaje.

Por eso, tal vez, la nueva escultura no necesita reconstruir el templo, pero sí volver a tallar el suelo donde posarse. No quiere volver a someterse al edificio, pero tampoco flotar sin anclaje. Está buscando grietas, sí, pero no para huir, sino para habitar. Tal vez, como los hijos de cualquier separación, ha comprendido que no hay que elegir entre papá o mamá. Que el conflicto no se resuelve tomando partido, sino rehaciendo el relato. Redibujando el árbol genealógico para que las ramas vuelvan a tocarse.

En el fondo, lo que se reivindica no es un estilo, ni un retorno a lo clásico, ni una restauración simbólica: es una arquitectura emocional del arte. Una forma de volver a hacer cuerpo común entre disciplinas que un día se amaron. Lo que se perdió no fue solo una alianza formal, sino una forma de mirar. Y lo que hoy se busca es precisamente eso: una mirada que, en lugar de clasificar, vuelva a conectar.

Porque si hay algo que la escultura nos sigue recordando es que el arte, para permanecer, necesita tocar algo: una superficie, una retina, una emoción. Y si hay algo que la arquitectura necesita recordar es que sin ese contacto, su volumen es solo vacío decorado.

La buena noticia es que ya no estamos solos en esa intuición. Las obras están hablando. Y ya no se escuchan en habitaciones separadas.

Deja un comentario