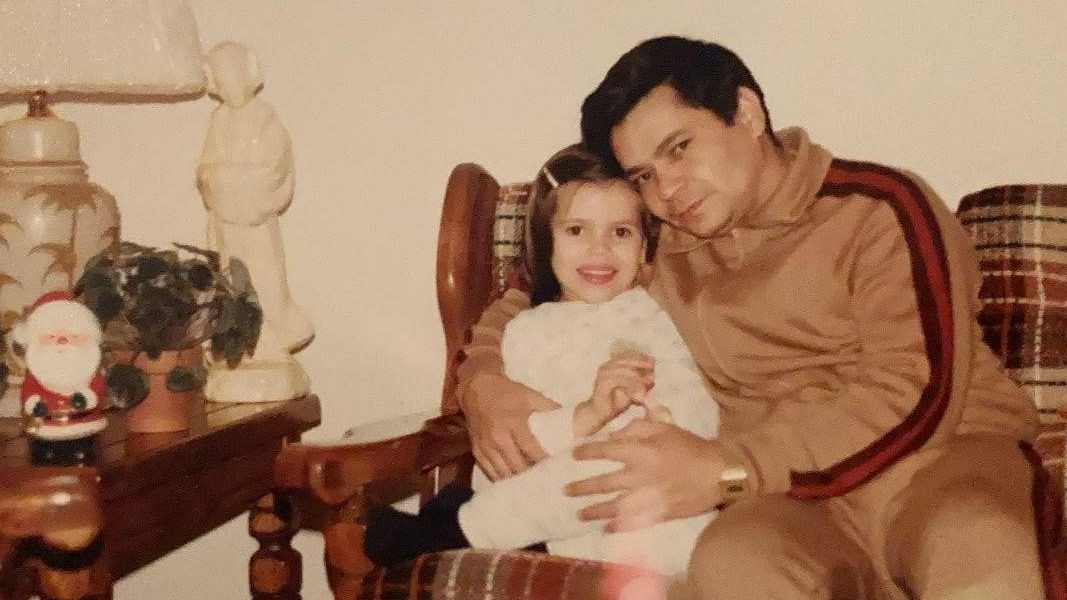

En la primera imagen vemos a un padre que abraza a su hija. La abraza con fuerza, como hacen los padres. En la mesilla de al lado, una figurita de un Santa Claus, rodeado de plantas y otras figuritas más grandes de la Virgen María y San José. En los hogares latinos, como en los españoles, lo más normal es ver varias figuras religiosas expuestas en distintas estancias de la casa, protegiendo a las familias y acompañándolas.

En otra imagen, niños se agolpan alrededor de una enorme torta de cumpleaños. La misma niña de antes vuelve a aparecer, esta vez al lado de su tía. Todos los niños miran la torta impacientes, controlando sus manos para no coger con los dedos un poco de la crema que recubre la torta. Acaban de cantar el Cumpleaños feliz: “¡Ay qué noche tan preciosa/ esta noche de tu día! / Muestran todos su alegría / de esta edad primaveral”.

En la última imagen, cientos de niñas se colocan en el patio del colegio. A la izquierda, algunas bien ordenadas en sus respectivos sitios, unas sentadas y otras de pie. A la derecha, otras niñas que no encuentran todavía su lugar. Se miran entre ellas, ríen y miran a la cámara que las enfoca. Detrás se divisa una virgen dorada, ornamentada con flores blancas en un podio azulado. La naturaleza lo invade todo.

Muchos años después –aunque en realidad no fueron tantos–, muchas de estas niñas se fueron de sus casas. En la mayoría de casos, de sus países. Y en este caso, de Venezuela. Muchas de estas niñas no se vieron nunca más después de terminar el bachillerato. No se encontraron a la salida del colegio cuando fueron a recoger a sus hijos, ni un martes cualquiera haciendo la compra. La mayoría no se acuerdan de los nombres de las otras. La mayoría no se acuerdan de muchos nombres de cosas, objetos o lugares, en general. La niña de la primera imagen –también conocida como María por familiares y amigos– se fue de Venezuela en 1999, al mismo tiempo que Hugo Chávez declaraba el país “en situación de emergencia”. Desde 2013 han emigrado más de 4,7 millones de venezolanos.

María, la niña de antes, se fue de Venezuela cuando la situación empezaba a calentarse. “María fue lista”, dicen algunos. Se fue con 24 años, una carrera recién terminada y una oportunidad laboral al otro lado del Atlántico. Cuando murió su papá (el hombre de la primera foto), ella tenía 17 años, y se puso a trabajar para poder pagar una carrera universitaria y ayudar a su mamá, a quien más tarde dejaría atrás, junto a sus hermanas y al resto de sus familiares, para buscar un futuro mejor. María lleva más de 20 años viviendo en España. Aunque, según dice, y a pesar de tener la nacionalidad, sigue sin sentirse española del todo. Aquí conoció a su marido y al padre de sus hijos. Unos hijos que nunca conocieron a su abuelo, y si lo hicieron, fue a través de imágenes y breves anécdotas que aparecían de vez en cuando por la memoria de su mamá.

Ahora María tiene 50 años. Tiene una larga melena negra que le llega por la cintura. Cada dos meses se corta algunos centímetros pero se niega a dejar atrás ese atributo que le sigue anclando a sus orígenes y a su juventud. Las dimensiones de su melena le permiten estar en el presente y detener un poco el tiempo; una manera de mantenerse joven. Hay personas que piensan que el pelo almacena recuerdos, aunque nunca nadie sustentó una teoría como esa. María no cree en muchas teorías. Cuando está ansiosa, se arranca pequeños mechones de pelo detrás de la oreja. Aunque eso no tiene nada que ver con porqué se deja el pelo largo, o con el almacenaje de recuerdos.

–¿Es posible quedarse atrapado en la nostalgia? ¿Algunas cosas se terminan olvidando por completo?

–Generalmente, la gente vive de sus recuerdos, ese es el problema de lo que viví. Cuando te vas, en la maleta te caben cuatro vainas. Y anhelas el olor, las calles, el colegio, la familia. Ese pesar duele mucho. Las personas que nos vamos vivimos en el recuerdo. Algunos, si pueden, vuelven, pero porque creen que van a vivir lo que tienen en su recuerdo, pero han pasado 20 años, o 30 años, y ya nada es igual. Es un pesar vivir con el recuerdo.

Los hijos de María me contaron cómo habían pasado la mayor parte de sus vidas escuchando historias sobre Margarita, Los Roques, Mochima, Roraima, Canoabo. Sitios ficticios en el imaginario de los hijos y apenas reconocibles en la memoria de su mamá. El pasado termina desvaneciéndose por completo para diluirse en una nube de fogosidad inenarrable. Entre las distintas mudanzas –entre Venezuela, Estados Unidos y España– gran parte de las fotos y los álbumes se perdieron por el camino. Con ellos, los recuerdos. El dolor es de la madre, pero la nostalgia es de los hijos.

En el exilio, el recuerdo y la memoria, muchas veces, son una carga en lugar de un alivio. Sus hijos tampoco pasaron nunca por el colegio de su mamá, ni por la casa de su infancia, ni conocieron a viejos amigos, ni viajaron a las playas donde su mamá veraneaba. Ella tiene todo un mundo detrás que nunca llegarán a conocer. Myriam Moscona en su libro León de Lidia habla de cómo los hijos de las víctimas –en este caso de un exilio, de una crisis, de una migración– heredan una dosis de dolor. “Tenían recuerdos implantados de lo que no vivieron”. Es confuso y doloroso. En la herencia es posible palpar un sentimiento semejante al duelo y que transmite una pérdida. La persona que huye de su país pasa por una desterritorialización –el filósofo francés Deleuze habla de línea de fuga o escape–, es decir, el abandono de un territorio. Uno termina no recordando su nación ni su hogar. El sitio al que se llega tampoco llega nunca a serlo. El sujeto que emigra se queda entre dos mundos: el conocido y el que se habita en el presente.

–¿Crees que todo tiempo pasado fue mejor? Si pudieras, ¿volverías?

–No tengo a dónde volver. La Venezuela que yo conocí, y no hablo políticamente, nunca más volverá. No está mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas, ni mis amigas. Duele mucho el aceptar tener celebraciones, cumpleaños, graduaciones, fallecimientos, y enterarte por teléfono. No poder ir al funeral de tu mamá, de tu abuela. Todo el mundo reclama lo mismo, el no poder despedirse de la gente que quiere.

El desplazamiento forzoso y el abandono de toda forma de vida conocida rompen al sujeto. La diáspora te convierte en un ser completamente diseminado y lleno de incógnitas. La identidad se diluye en un entorno desconocido. En muchas ocasiones, el desplazamiento no acaba nunca, sometiendo al sujeto a un dilema entre el arraigo y el desarraigo. A una dualidad de tiempos: el tiempo de ahí y el tiempo de aquí. Ante la pérdida de lo conocido, y en consecuencia, de la identidad, uno se ve obligado a reconstruirse de nuevo, sometiéndose a un nacimiento continuo, un constante juego de reconstrucción del ser donde se parte de un quebranto. La investigadora Elizabeth Marín Hernández habla de cómo nacen o se forman nuevas existencias formuladas en las pérdidas. Cuando la pérdida y la ausencia se convierten en el estilo de vida, no queda otra que aprender a habitarlas.

La vida es, entonces, un intento continuo de seguir viviendo. El vivir se convierte en supervivencia. El pasado se convierte en el refugio; el futuro, en la promesa. Una promesa que se puede romper en cualquier momento. Un presente sostenido por alfileres. Un presente imposible de sentir como propio. La frustración invade aspectos cotidianos ante la imposibilidad de habitar o vivir por completo. Por mucho que uno lo intente, nunca se llega a pertenecer del todo.

La persona que emigra se convierte en un ser despojado de sus raíces y sus orígenes, y privado de la continuación de una vida acompañada de la cotidianidad, de lo conocido y la familiaridad del origen. Es difícil definirse a uno mismo como un sujeto en movimiento, obligado a un desplazamiento forzado. ¿Cómo desarrollarse estando a la fuga? Los recuerdos, los lugares y los objetos se pierden. Todo un mundo de narrativas desaparecen, y con ellas, el lenguaje con el que poder ser contadas. Al llegar al destino, al nuevo territorio, el lenguaje y las palabras nunca vuelven a ser las mismas. Incluso al llegar a un país donde se habla el mismo idioma, hay toda una narrativa –nativa y propia– que nunca volverá a ser entendida. Y con ella, todo un mundo que se pierde.

–¿Dónde queda el recuerdo?

–Lo que hay que hacer con el recuerdo es lo mismo que se hace en el duelo. Irse de un país es como el duelo del fallecimiento de alguien. Lo recuerdas con nostalgia, con dolor. Yo tuve una época en la que no podía escuchar la música de Venezuela. Es un pesar. No dejas de recordar. Yo tengo Venezuela presente. Lo único que tengo son mis palabras y mis recuerdos, esa es mi verdad. Cuando hablo de Venezuela, hablo de la finca, las amigas, las comidas, la comida de Mamabel. Los recuerdos positivos. Dejar tu país y tus raíces es tan doloroso como un duelo, pero hay que recordarlo desde la alegría.

María nunca pudo olvidar del todo, y aunque los recuerdos son cada vez más difusos, y ya no recuerda bien las calles, los edificios y algunos olores, y ahora sea inmigrante en el sitio donde nació, todavía quedan pequeñas reminiscencias almacenadas en lo más profundo de su memoria. ¿Se aprende a vivir con la pérdida? La pérdida del origen, del recuerdo, del hogar, del silencio, del sabor, de la familia… ¿Es posible vivir despojado de uno mismo? Sabemos que sí. Pero también que nunca dejará de doler.

Deja un comentario