Los libros que más tiempo tardan en leerse ejercen sobre nosotros un cambio imposible de predecir

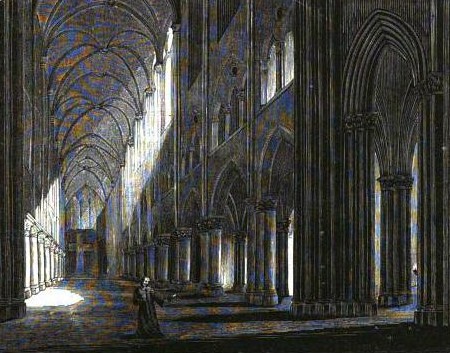

Cuando visitaba, o mejor dicho cuando huroneaba, hace algunos años el autor de este libro la catedral de Nuestra Señora de París, descubrió, en un oscuro rincón de una de sus torres, esta palabra grabada en la pared:

’ANÂΓKH

Victor Hugo

Transcribo las primeras frases que Víctor Hugo escribió en una breve misiva para acompañar, preceder o incluso justificar, en 1831, el libro que sus lectores estaban a punto de comenzar: Nuestra Señora de París. Una obra de grandes dimensiones, no hay duda, hasta tal punto -somos todos un poco así, me temo- que la gente que me ve con él no puede evitar sentir cierta curiosidad y desarrolla una cadena de pensamientos, más o menos, en el siguiente orden: ¿Por qué es tan grande?¿Vale la pena leerlo?¿Tan bueno es? De tal modo que, finalmente, nace la pregunta inevitable:

—¿Qué libro te estás leyendo?

Pregunta a la que, después de las primeras veces, he aprendido a responder:

—El jorobado de Notre-Dame

Una verdad a medias, aunque preferible dado que genera una exclamación de reconocimiento, o un suspiro de añoranza, en vez del respetuoso silencio al que nos tiene acostumbrada la incomprensión. Y es que a menudo me da la sensación de que la gente puede comprender que lea El jorobado de Notre-Dame, pero si se trata de Nuestra Señora de París, aunque luego revele que se trata de la misma historia, opta por un respetuoso silencio. Tal es el doble misterio: los libros grandes imponen, pero puestos a elegir, mejor leer cientos, miles -en realidad cientos- de páginas de una historia que ya conocemos.

La contaremos en detalle, exacta y minuciosamente. En efecto, el interés de una historia o el aburrimiento que nos produce, ¿han dependido jamás del espacio y el tiempo que ella exige? Sin temor a exponernos al reproche de haber sido meticulosos en exceso, nos inclinamos, al contrario, a pensar que sólo es verdaderamente divertido lo que ha sido meticulosamente elaborado.

Thomas Mann — La Montaña Mágica

Esto entronca con lo que un buen amigo escribió no hace mucho en esta misma revista, pero en relación al cine. Valoramos las películas en función de hasta que punto apelan nuestra experiencia subjetiva. Nos enclaustramos en ellas, de modo que las transformamos en nuestras películas. Por eso -esto lo añado yo- imagino que durante varios años nos hemos empeñado en ir al cine a ver esas (ver)siones de acción real de los grandes clásicos de Disney. Todos, por cierto, más largos -en términos librescos, más grandes- que sus respectivas versiones animadas.

No buscábamos la historia. Nos buscábamos a nosotros.

Una idea que, por otro lado, tampoco es que me parezca mal, porque forma parte del juego, aunque se trate de un extremo del tablero. Lo que ocurre -y ahí mi amigo tiene razón- es que en numerosas ocasiones este fenómeno de identificación nos hace olvidar que la partida continúa y que hay un Otro que es, al fin y al cabo, el responsable del movimiento que hemos querido atesorar para nosotros. La identificación es una forma de identidad, es decir, una forma de duplicado. Lo que se pierde en el proceso es otra cosa, que el filósofo Jose Luis Pardo acertó tanto en llamar «intimidad». Un concepto en el que lo propio no es lo que nos hace, sino lo alterno nos diluye.

El «tenerse» del «tenerse a sí mismo» no indica identidad, naturaleza, posesión ni propiedad sino tensión, desequilibrio e inquietud: el hombre camina erguido, tensado. Y en ello no radica su fuerza sino más bien su debilidad, su necesidad de hacer esfuerzos […]. Así pues, este «tenerse a sí mismo» que permite una primera aproximación al concepto de intimidad en general no significa sustento firme ni rigidez inflexible o inamovible sino que, al contrario, designa una decadencia esencial. Sería lo mismo decir que el hombre es el animal a quien esencialmente le corresponde la posibilidad de caer.

Jose Luis Pardo — La Intimidad

Aunque, para ser sincero, creo sobre esto es algo de lo que todos y cada uno de los celosos redactores de esta revista hablamos en cada uno de los 62 -y con este, 63- artículos que hasta hoy hemos publicado. Versos y silencios, terrores e ironías, oraciones apologéticas e Infiernos de nueve círculos, cartas, notificaciones, cuerpos, nombres, amores, genios, epifanías… ¿Acaso no integran todas estas partes un Todo bien distinto? Una realidad compleja y multiforme, inasible, capaz de devolvernos a la silla y transformarnos en algo más que ojos, pero nada más que ojos. En esa tensión entre lo que recibimos y lo que somos, algo nuevo y atávico nace al mismo tiempo. Aunque, ¿Para qué insistir en ello si, precisamente, alguien lo escribió antes mejor que yo, igual que otro alguien lo escribió previamente mejor que él?

Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo: quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez.

Roberto Bolaño — 2666

El movimiento obligatorio

Bolaño plasmó a la perfección este ideal, al que no dejo de acudir cuando pienso en temas similares, escribiendo uno de esos libros «torrenciales» de los que habla. Una obra capaz de secuestrarte el tiempo necesario como para vencerte y convertirte en otra persona distinta de la que eras antes de empezar. Víctor Hugo también nos da una pista con su carta: «ANÂΓKH». Fatalidad. Una palabra lúgubre para el escritor, «un estigma de crimen o desgracia», que Otro, muchos siglos antes, había escrito en la pared de la catedral de Nuestra Señora de París. Pero una palabra, también, que por su propia verdad también es borrada, cuando con el paso del tiempo, los muros son «encalados o raspados». La Fatalidad se cumple a sí misma como destino, el destino se traduce en verdad distante, y la verdad se reduce a la búsqueda de una muerte que no puede ser hasta que es… salvo que para nosotros ya no.

En nuestro particular tablero también se puede producir un fenómeno similar. En el ajedrez, por ejemplo, se utiliza la palabra alemana Zugzwang para referirse ese momento en la partida en el que, haga lo que haga el jugador, sus posibilidades de ganar se verán reducidas. Sin embargo, la fatalidad no reside en el hecho de una derrota cada vez más inevitable, sino en lo que el propio concepto significa: que el movimiento es obligatorio. Así sucede la transformación en los lectores combativos de Bolaño, que aceptan el Horror de las grandes obras porque no conocen otra cosa. Porque entienden que la verdad se halla más allá de lo que puedan alcanzar y que desde siempre les es ausente. Lo que las obras de arte nos ofrecen, no es solo lo que el arte haga significar, ni lo que nosotros mismos podamos resignificar. Es, además, la contradictoria idiosincrasia del vínculo que estamos creando:

Montaigne decía pasar el mínimo tiempo posible en su biblioteca y, sin embargo, escribió una de las síntesis más formidables de la literatura clásica. De esa gran reducción de biblioteca que fueron sus «Ensayos», dice Xavier Nueno, se puede llegar a la conclusión de que un libro es siempre un intento de reducir una biblioteca, de hacer innecesarios todos los libros que uno ha leído para llevarlo a cabo. No puedo estar mas de acuerdo con esto, porque nos permite llegar a la paradoja de que la única razón legitima por la que escribimos es porque hay demasiados libros.

Enrique Vila-Matas — Para que no se pare el invento

Xavier Nueno — El arte del saber ligero

Tal vez por ese exceso de libros, que en este artículo hemos manipulado para adaptarlo a nuestros propósitos, el texto que en un primer momento pretendía escribir se ha acabado convirtiendo en otro totalmente distinto. No es la primera ni la última vez que ocurrirá, puesto que la escritura, por pobre que sea, también tiene ese mismo poder transformador ajeno a quien escribe. De modo que este artículo deberá conformarse con ser el inicio de otro, al que a su vez sucederán más… hasta que algún día acabe de leer Nuestra Señora de París. Será, a su modo, un único y gran artículo seriado, reportaje tanto de las peripecias de los personajes de Víctor Hugo como -inevitablemente- de las impresiones fatales de quien las lee. El libro, por cierto, también llegó hasta mí de una manera inesperada. No sé cuánto tardaré en acabarlo, y quién sabe lo que me ocurrirá entre sus páginas. Nos lo tomaremos con calma.

Bibliografía:

1- Nuestra Señora de París, Víctor Hugo

2- La Montaña Mágica, Thomas Mann

3- La intimidad, Jose Luis Pardo

4- 2666, Roberto Bolaño

5- Para que no se pare el invento, Enrique Vila-Matas

6- El arte del saber ligero, Xavier Nueno

Replica a Nuestra Señora de París: la Fatalidad y el Circo (III) – CAPÍTULO 73 Cancelar la respuesta