De la mutilación del Eros en la sociedad del control

- Bueno, ¿y no era Eros el hijo de Afrodita, y un dios?

- Eso dicen los hombres.

- En ese caso, si el amor es, como seguramente es, una divinidad, no puede ser malo.

- Este fue tu error.

– Fedro 25d-e

En el diálogo Fedro, Sócrates critica las burdas facetas que sus coetáneos le adscriben al amor. Superficiales y mezquinas algunas, otras bellas, aunque equivocadas. Sócrates, como muchos de sus contemporáneos, le dedica tiempo y dialéctica al estudio del amor. Nos muestra las diferentes naturalezas de aquel nuestro querubín, a veces engendrado por Afrodita, otras nacido de la cósmica negrura del Caos primordial. Muestra ciertos errores en la idea que de él se tiene, cuestiona, nos hace dudar. Nuestras ideas del amor parecen tomadas de alguna taberna de marineros, nos dice, en la que se desconocen las buenas costumbres. Un lugar en el que sería inadmisible la justicia de la censura. Las complejidades del amor, de su potencial destructivo y terrible, con sus bellas y blancas manos que pueden guiar al hombre hasta la locura, han sido objeto de debate desde que el hombre desarrolló el pensamiento crítico. Cada época está marcada por un Eros en apariencia diferente, con sus plumosas alas de distintas maneras decoradas, artificioso espejo de cada zeitgeist. El ascenso por la escala del amor hacia lo Ideal ocurre gracias a estás alas aterciopeladas, motivo recurrente en la filosofía antigua. Tiene alas el carro del auriga, del alma. El amor mismo tiene alas, potencial elevador que nos permite descubrir la perfección en los objetos, mirar más de cerca los astros, estar más cerca del Dios. Pero, ¿qué ocurriría si el Eros, en su vuelo precoz, quedase mutilado? ¿Si el zeitgeist en concreto fuese árido, afilado, y rocosa su superficie? ¿No se dañaría el Eros, expuesto a este nocivo contacto? ¿No quedaría, acaso: herido, alicortado?

Para descubrir la realidad oculta en ésta nuestra modernidad líquida, tal vez sea útil remontarse a un análisis primario sobre la naturaleza del Eros. Sócrates tiene la amabilidad de proporcionárnoslo. El Tábano, tras oír diversos soliloquios sobre el tema, se embarca en un nuevo discurso rectificador, con el propósito de mostrar que el amor es una locura de tipo noble. Clasifica esta locura en cuatro clases. En primer lugar nos confiesa que la profecía es igual a la locura. Esto se nos revela enigmático, pero nada más lejos de la realidad. Sócrates conduce un análisis filológico que desvela la veracidad de sus palabras: la palabra ‘profecía’ (μαντιχη) que predice el futuro y es la más noble de las artes, es en griego antiguo la misma que ‘locura’ (μανιχη), con la única diferencia de la inserción moderna de una τ. Esto implica que los antiguos debieron tener una concepción distinta de la locura, una acepción tal vez encaminada a algún tipo de inspiración rayana en la nobleza. En segundo lugar, nos presenta la idea de que la locura es superior a la mente sana (σωφροσύνη), pues la una es sólo de origen humano, y la otra de origen divino. La locura se presenta, entonces, como un don que libera de su mente a aquellos que de ello están necesitados, una liberación de la calamidad que los está afligiendo. En tercer lugar, nos presenta la locura de aquellos que están poseídos por las Musas, que despierta en las almas inocentes y vírgenes el instinto poético y lírico, que sirve para adornar las pasadas acciones de los héroes para la posteridad. Llamémoslo acaso instinto trágico. Solo el loco puede entrar en el templo del Arte, a la cordura no se le permite franquear las puertas.

Sócrates nos pide que reparemos en la cantidad de hechos nobles que han surgido de la locura inspirada. Es por eso que nos urge a dejar de lado al amigo templado en favor del inspirado. La locura del amor, nos dice, es la mayor de las bendiciones del cielo. El alma se mueve por sí misma y, por tanto, es inmortal e inengendrada. Aquello que se mueve a sí mismo es inmortal, aquello que es movido y que mueve, sin embargo, una vez deja de ser causa de movimiento pierde vida. El alma es inmortal, dado que es causa de su propio movimiento.

Recordemos la metáfora del alma conformada por el auriga y los dos caballos, a la cual ya hemos hecho referencia en los pasados artículos de esta serie. Es precisamente en el Fedro que Sócrates nos presenta esta imagen del alma como carro alado. El ala, en esta tesitura, es precisamente el elemento de la tierra que se eleva hacia arriba. La gran fiesta de los dioses, que en los cielo se celebra, los mortales la siguen débilmente. El ala es el elemento corpóreo más afín a lo divino. Lo divino es la belleza, la sabiduría, la bondad… De ellas se nutre el ala del alma y crece con rapidez, pues cuando se alimenta del mal y de la suciedad, se gasta y cae. La inteligencia divina se regocija al contemplar la verdad, la justicia, la templanza y el conocimiento absoluto en relación a la existencia absoluta. El alma que haya visto la mayor parte de la verdad llegará al nacimiento como filósofo o artista, o alguna naturaleza musical y amorosa. La que haya visto la verdad en segundo grado será tal vez un líder justo, o rey guerrero. La de tercera clase será un político o comerciante… Todos estos son estados de prueba, en los que el que obra con justicia mejora de manera progresiva, y el que obra de manera injusta deteriora su suerte.

Sócrates equipara el alma del filósofo con el alma del amante, la cual, dice, no está desprovista de filosofía. El alma de un hombre puede pasar a la vida de una bestia, o de la bestia volver de nuevo al hombre. Pero el alma que nunca ha visto la verdad no pasará a la forma humana. He aquí la cuarta y última clase de locura, que se da en aquel que, al ver la belleza de la tierra, es transportado al recuerdo de la verdadera belleza (recordemos la teoría de la reminiscencia platónica, según la cual todo lo que aprendemos es algo que hemos olvidado al nacer, pero que nuestra alma inmortal sabe en lo más recóndito de su ser). Esta es la locura o inspiración más elevada, y el que ama lo bello es llamado amante porque participa de ella.

Pero no todas las almas son capaces de recordar, o acaso tienen corazones convertidos a la injusticia por fuerzas corruptoras y han perdido el recuerdo de la santidad una vez vislumbrada. En nuestra metamodernidad o, en términos Deleuzianos, sociedad del control, el alma tiene una relación marcada por la dicotomía con el recuerdo de lo divino. Bauman nos expone con elocuencia la realidad de nuestra época a través de una metáfora de lo material: vivimos en una modernidad líquida, cambiante, inconstante, fluida. El amor ha perdido los andamios sociales que le dotaban de una base sólida en la cual llevar a cabo su encantadora actividad. Los esquemas sociales y económicos que han regido la política del amor en Occidente en los últimos siglos están acaso deshaciéndose. Si bien tal vez de manera superficial a primera vista, estos cambios están lentamente erosionando las pétreas bases de nuestro mundo social. Παντα χωρει, ουδεν μενει, nos dice Heráclito. Todo cambia, nada se mantiene igual. La fluidez sexual y amorosa de nuestra era tiene la curiosa cualidad de parecerse en apariencia a aquella de la Antigüedad Griega, en la cual el hombre gozaba de una inaudita libertad sexual y filial en aspectos que no se han vuelto a ver en la sociedad Europea en los milenios posteriores. Hasta ahora. Sin embargo, tenemos motivos para desconfiar de este parecido, dado que tal vez esconda una podredumbre ensombrecida, al igual que un árbol cuyas secas raíces yacen muertas puede aún así lucir la lustrosa madera propia de la salud.

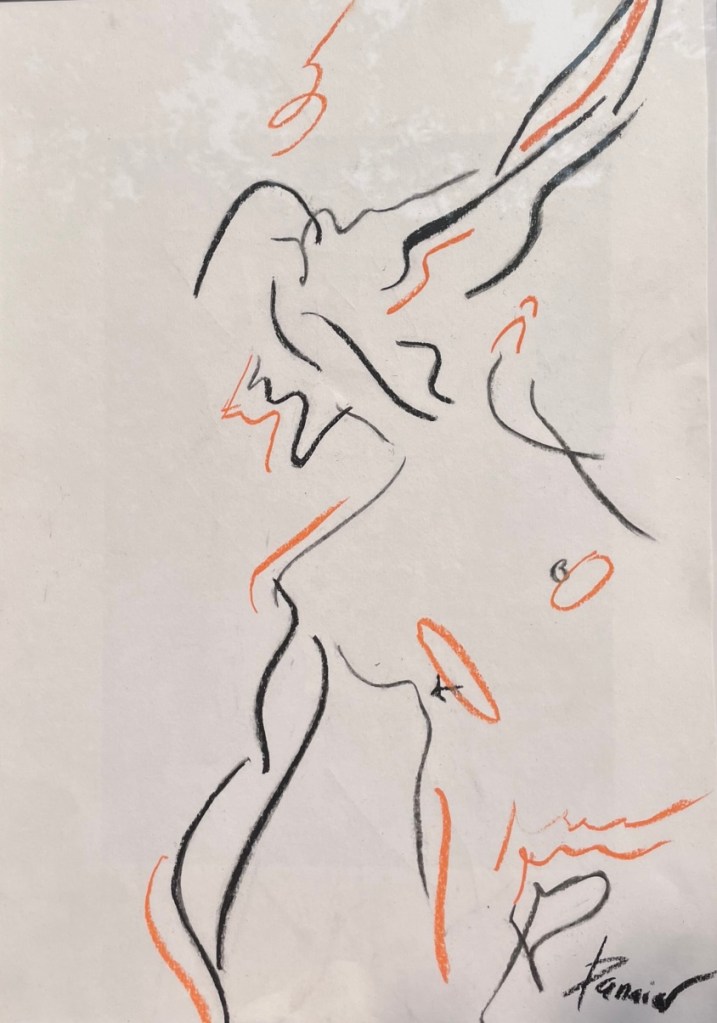

Nuestra época del control, de la hipervigilancia y la sobreexposición a la superficie de las realidades ajenas ha creado un pátina de compulsión, una armadura obsesiva de muestra y desengaño que nos dificulta desarrollar relaciones profundas con los objetos. El deseo mimético, contagioso como la peste, propaga el culto a lo aparente. Aquello que se muestra en la superficie, la belleza del objeto sensible, fragmento esquirlado de la Forma ideal. Y este culto es una venda que, como sociedad, oculta de nuestra mirada aquello que es ulterior y menos inmediato. El deseo de satisfacción instantánea y la ubicuidad de la inmediatez hacen que desarrollar una verdadera intimidad con el objeto de amor se muestre tarea hercúlea, trabajo fatigante. Nuestro Eros se desmaterializa, pierde las alas, involuciona a un bípedo curioso y frágil, narcisista y febril. Nuestra era ha aislado la belleza del resto de Formas, y a través de un culto mal comprendido, aunque lleno de obsesión, ha olvidado que el objeto de valor es precisamente esa abstracción esencial y no sus representaciones sensibles.

Como Psique, al querer mirarle muy de cerca, a la luz de una candela – rudos y desconfiados – le hemos mutilado. Olvidamos seguir esa intuición fundamental que nos guía hacia lo trascendental, que desvanece las leyes de lo físico. Que nos da ojos para comprender la rica vida oculta tras la simetría, los secretos de la concha marina. Áurea proporción. Nuestro Eros vaga por la Tierra, solitario descompuesto. Exiliado del palacio de Afrodita; pies desnudos, heridos por la impiedad del suelo. A la merced de lo elemental y de los elementos, bajo el yugo de ese olvido imposible de aquel que no tiene quien le rinda pleitesía. Bajo la ilusión de la gloria de tiempos pasados, tesoros nacarados. Escuchando los ecos inaudibles de aquellos que aún le buscan, que llaman su nombre, y no le encuentran. Él persevera en su busca, se afana en su labor; famélico, escaso. Perdido en un mundo sin Formas, un cielo sin astros. Herido, alicortado.

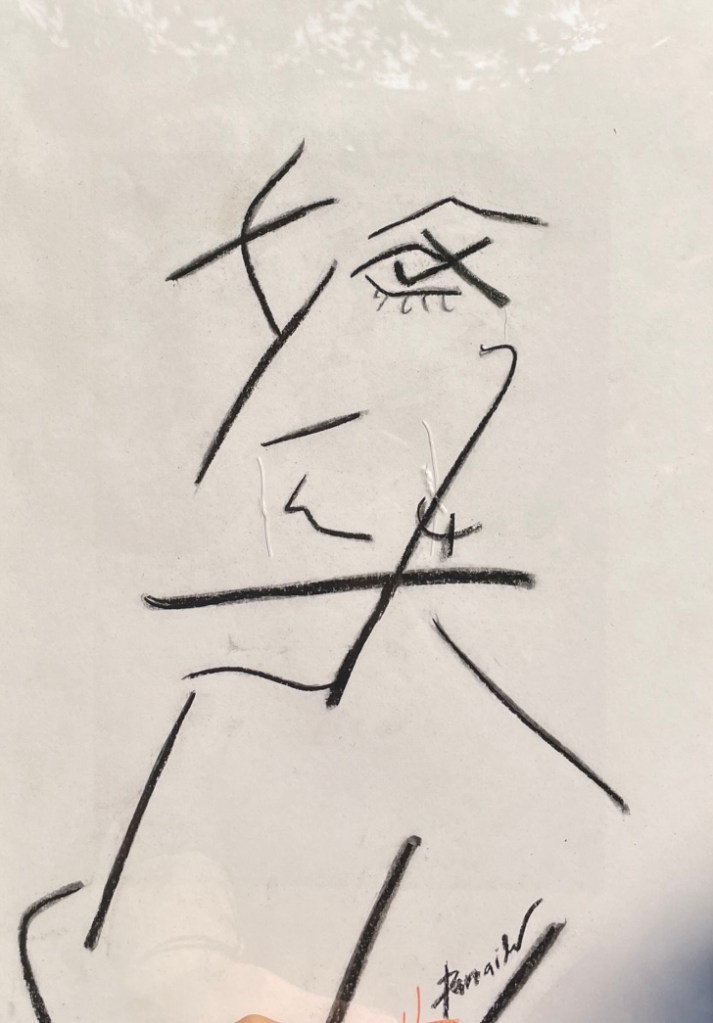

El Ángel Superviviente

Acordáos.

La nieve traía gotas de lacre, de plomo derretido

y disimulos de niña que ha dado muerte a un cisne.

Una mano enguantada, la dispersión de la luz y el lento asesinato.

La derrota del cielo, un amigo.

Acordáos de aquel día, acordáos

y no olvidéis que la sorpresa paralizó el pulso y el color de los astros.

En el frío, murieron dos fantasmas.

Por un ave, tres anillos de oro

fueron hallados y enterrados en la escarcha.

La última voz del hombre ensangrentó el viento.

Todos los ángeles perdieron la vida.

Menos uno, herido, alicortado.Rafael Alberti

Deja un comentario