El hueco entre el cuerpo y el derecho: Una reflexión crítica sobre el consentimiento, el poder y los límites de legislar la intimidad

«Las mujeres son violadas todos los días por hombres que no tienen ni idea de lo que su acto significa para la mujer. Para ellos es sexo.»

MacKinnon, 1989

Nadie está ajeno a la palabra «consentimiento» en estos días. Se cuela en conversaciones, titulares de prensa, debates mediáticos y hasta en tramas de series que consumimos sin pensar demasiado. Es una palabra cargada de urgencia, de política y de historia. Pero cuando bajamos de la consigna a la experiencia, el consentimiento deja de ser tan limpio. No siempre es un «sí» o un «no». Quien ha habitado esa frontera sabe que el cuerpo recuerda lo que el lenguaje jurídico no siempre puede nombrar.

El consentimiento sexual se erige como una pieza central de la autonomía personal: es la manifestación libre de la voluntad respecto de la participación en un encuentro íntimo. Desde el punto de vista jurídico, la violencia sexual se define precisamente por la ausencia de consentimiento; es decir, por todo contacto sexual no mediado por un acuerdo libre y explícito.

Ahora bien, no existe una definición universalmente aceptada de consentimiento sexual. La ONU (2010) lo describe como un “acuerdo inequívoco y voluntario”. La literatura académica suele conceptualizarlo como la expresión voluntaria, consciente, sobria y específica de la voluntad de participar en una conducta sexual concreta, con una persona determinada y en un contexto dado.

En España, la Ley Orgánica 10/2022 adoptó el modelo de consentimiento afirmativo, popularizado como “solo sí es sí”: únicamente el sí claro legitima el acto sexual.

Todo lo demás —silencio, pasividad o ambigüedad— equivale jurídicamente a un no. El objetivo era reforzar la protección de la libertad sexual y reducir la impunidad frente a la violencia.

Sin embargo, al traducir el consentimiento al lenguaje jurídico aparecen tensiones inevitables: la ley necesita definiciones nítidas, mientras que la intimidad sexual se mueve entre gestos, emociones y ambigüedades.

Entre la promesa de protección y el riesgo de burocratizar la sexualidad se abre un dilema central del debate jurídico y filosófico contemporáneo.

La pregunta principal —y la que me ha acompañado durante estos meses de investigación— es la siguiente: ¿es posible, o siquiera deseable, regular jurídicamente el tipo de sexo que reproduce las lógicas patriarcales?

O, más aún, ¿podría ser que la dificultad para erradicar estas violencias y dolores acumulados se deba a que la ley no alcanza a transformar las estructuras afectivas, culturales y de deseo que las sostienen?

1. Críticas al modelo normativo de consentimiento

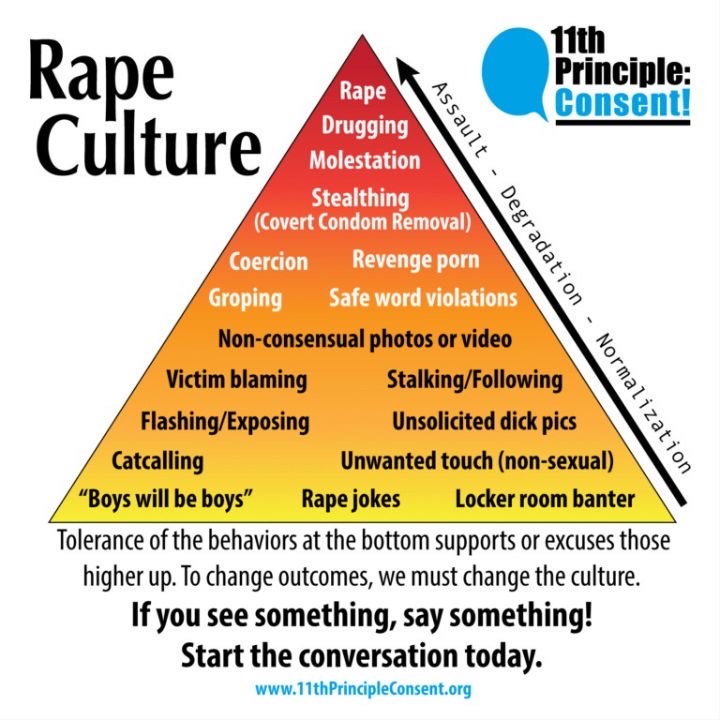

El modelo afirmativo (“solo sí es sí”) pretende garantizar que el silencio nunca valga como un sí . Pero este enfoque ha recibido críticas desde la teoría feminista y la filosofía política. Un punto central de la crítica es que el Derecho, al enfatizar la libertad individual en la toma de decisiones, tiende a “borrar las estructuras de poder” en que esas decisiones tienen lugar.

En palabras de Rosa Cobo (2024), el crecimiento omnipresente de la noción liberal de libertad individual –alentada por el mercado capitalista y el patriarcado– desplaza el foco a los individuos aislados y oculta el “imaginario de la igualdad”.

Esto significa que, si dos personas firman un contrato o inician una interacción, el derecho presume que ambos tenían igual libertad para decir que sí o que no, sin considerar las desigualdades estructurales (económicas, de género, de clase, etc.) que podrían haber condicionado ese consentimiento. La igualdad formal ante la ley no garantiza una igualdad material en las condiciones de negociación o de relación.

Carole Pateman, en El contrato sexual, advirtió que la noción liberal de consentimiento es engañosa: presume individuos libres e iguales, pero ignora las estructuras de poder que moldean las decisiones. Bajo este prisma, muchas interacciones sexuales que parecen voluntarias en realidad reproducen relaciones de subordinación invisibles.

Catharine MacKinnon va más allá al señalar que el consentimiento puede ser una máscara de desigualdad:

En una sociedad patriarcal, “el sexo desigual puede florecer y disfrazarse de sexo igual”, y actos coercitivos pueden presentarse como “consensuados”. La presencia del consentimiento no hace que una interacción sea igual. La hace tolerada, o la menos costosa de las alternativas fuera del control o más allá de la construcción de quien consiente».

De hecho, ella misma ya parte de que la definición propia de consentimiento, como “asentir voluntariamente a lo que el otro desea” describe una interacción dispar: “el activo A incia, el pasivo B asiente o cede a las iniciativas de A”.

Amia Srinivasan, por su parte, subraya que incluso un “sí” explícito puede estar condicionado por presiones culturales, miedo al rechazo o guiones sexuales heredados, lo que evidencia que el consentimiento formal no siempre refleja un deseo libre y genuino.

Muchas relaciones son consentidas no desde el propio deseo, sino en nombre del deseo del otro, movidas por la expectativa social de complacer, por el temor a las consecuencias de un no, o por la sensación de que resistirse solo prolongará el malestar.

A veces se acepta porque cuanto antes termine, antes se podrá abandonar el lugar; otras, porque en ese momento hay demasiada violencia en juego, demasiadas condiciones que vuelven imposible el no.

Se trata, en definitiva, de un consentimiento formal pero no auténtico, donde la voluntad propia se ve desplazada por la expectativa ajena.

Estas críticas apuntan a un riesgo claro: reducir la sexualidad a un contrato verbal ignora que la autonomía sexual requiere igualdad real, deseo compartido y libertad estructural, no solo una fórmula jurídica.

Como esclarece también la antropóloga cultural estadounidense Gayle Rubin:

El reino de la sexualidad posee también su propia política interna, sus propias desigualdades y sus formas de opresión específicas. Al igual que ocurre con otros aspectos de la conducta humana, las formas institucionales concretas de la sexualidad en cualquier momento y lugar dados son productos de la actividad humana. Están, por tanto, imbuidas de los conflictos de interés y la maniobra política, tanto los deliberados como los inconscientes. En este sentido, el sexo es siempre político.

2. El problema de la prueba jurídica en los delitos sexuales

Más allá de la teoría, el problema central en los tribunales sigue siendo la prueba. Los delitos sexuales suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos ni evidencias físicas concluyentes. El paso del “no es no” al “solo sí es sí” pretendía simplificar la valoración judicial: basta con acreditar la ausencia de consentimiento afirmativo.

Sin embargo, esta ventaja es relativa. La vida sexual real rara vez se ajusta a un guión lineal. La exigencia de un sí claro y continuo puede generar dos riesgos: criminalizar interacciones consensuadas que no cumplen con la forma “explícita” exigida, e incrementar la impunidad cuando el acusado alegue un “error” honesto ante señales ambiguas, ya que la ley sigue sin contemplar de forma plena la imprudencia en estos delitos.

Por ejemplo, todavía subyace la expectativa –de raíz androcéntrica– de que una mujer verdaderamente no consentidora oponga una resistencia “ideal” (física, visible, persistente) y manifieste un comportamiento post facto acorde a cierto ideal de víctima (denuncia inmediata, emoción extrema, etc.). Cualquier desviación de ese guion estereotípico puede llevar a dudar de su testimonio, replicando antiguos prejuicios.

A ello se suma la justicia informal en redes sociales. Ante la dificultad de lograr condenas, muchas víctimas recurren a denuncias públicas, generando linchamientos virtuales que funcionan como castigos sociales. Esta exposición evidencia la frustración ante las limitaciones del sistema penal, pero abre nuevos dilemas sobre garantías, difamación y proporcionalidad.

No se trata simplemente de “discurso”: un tuit, una hoja de cálculo o un testimonio viralizado pueden tener consecuencias materiales devastadoras.

De ahí que debamos preguntarnos si este castigo digital responde a una lógica transformadora o si, por el contrario, reproduce los mismos esquemas retributivos del sistema que se pretende impugnar. ¿Es legítimo aplicar la presunción de inocencia fuera del proceso penal? ¿Quién establece los límites entre denuncia legítima, linchamiento y calumnia? ¿Y qué pasa cuando la sanción colectiva recae sobre alguien sin capacidad real de defensa?

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, me interesa subrayar la paradoja que esta forma de justicia informal entraña: por un lado, visibiliza agresiones que de otro modo quedarían impunes; por otro, corre el riesgo de delegar en la vindicta popular una función que debería asumir el Estado, con las garantías del debido proceso. Que el sistema formal no funcione adecuadamente no justifica que renunciemos a exigir formas más justas y eficaces de respuesta institucional. En este sentido, la llamada “justicia Twitter” puede empoderar momentáneamente, pero difícilmente garantiza verdad, proporcionalidad o reparación estructural.

En definitiva, la prueba jurídica sigue siendo el talón de Aquiles: el derecho penal necesita certezas, mientras que la intimidad sexual opera en un terreno donde los gestos, silencios y contextos importan tanto como las palabras.

3. Fronteras entre lo público y lo privado: la burocracia sexual

La regulación del consentimiento plantea también un dilema sobre los límites del Estado en la sexualidad. La protección de la libertad sexual exige intervención penal frente a la violencia, pero ¿hasta dónde debe llegar esa intervención? Jeannie Suk y Jacob Gersen acuñaron la expresión “burocracia sexual” para advertir del peligro de que el derecho termine fiscalizando incluso conductas voluntarias. En su intento por prevenir abusos, el Estado puede deslizarse hacia un paternalismo moral, vigilando la intimidad consensuada y desdibujando la frontera entre lo público y lo privado.

Hasta bien entrado el siglo XX, la regulación estatal de la sexualidad se centró en el derecho penal como herramienta para imponer la moral sexual dominante. Se penalizaron legalmente conductas consentidas consideradas como “viciosas” o contrarias a la orden moral ( ejemplo; la sodomía). A su vez, esto era acompañado por el discurso médico-psiquiátrico. Este entrelazamiento entre moral, medicina y derecho dio lugar a auténticas campañas de persecución sexual.

Rubin (1984) documenta cómo, en distintos períodos históricos, surgieron verdaderos “pánicos morales”, en los que autoridades y medios de comunicación señalaban determinadas prácticas sexuales minoritarias como amenazas sociales, activando respuestas legales desproporcionadas. Un caso paradigmático fue la cruzada anti-homosexual impulsada en EE. UU. tras la campaña de Anita Bryant en 1977, cuyo éxito, en palabras de Rubin, “encendió muchas de las pasiones ocultas de la derecha norteamericana e inició un amplio movimiento cuyo objetivo era estrechar las fronteras de la conducta sexual aceptable”.

Ante este panorama, resulta crucial preguntarse hasta dónde debe llegar la intervención del Estado en la esfera sexual. Ciertamente, la línea divisoria no está excenta de complejidades: en la práctica legislativa, debates como el de la prostitución, la pornografía extrema o el barebacking (sexo sin protección deliberada) revelan tensiones entre libertades individuales y posibles daños colectivos.

No obstante, el criterio rector debe ser evitar la tutela paternalista sobre la sexualidad adulta. Una política sexual democrática y garantista ha de basarse en el reconocimiento de la diversidad de expresiones eróticas y en la tolerancia activa hacia lo no convencional, interviniendo coercitivamente solo ante situaciones de violencia, explotación o peligro cierto. En palabras simples: el Estado no debe ser el guardián de la moral sexual, sino el protector de los derechos sexuales

4. Conclusiones

El análisis de estas tensiones conduce a una conclusión clara: el derecho penal es necesario, pero insuficiente para garantizar una verdadera justicia sexual. La formalización del consentimiento como panacea legal deja sin resolver problemas persistentes: la brecha entre autonomía proclamada y realidad vivida, marcada por guiones patriarcales, la coerción estructural, que convierte algunos “sí” en actos de supervivencia emocional o social o la incapacidad del derecho para transformar las normas del deseo y la cultura sexual.

Para superar estos límites, es necesario un cambio cultural.

Legislar sobre la intimidad implica caminar sobre una línea muy fina entre protección y sobre-regulación. Un marco penal garantista debe ser firme contra la agresión, pero autocontenido frente a la sexualidad libre, evitando que el Estado se convierta en tutor moral omnipresente.

La verdadera justicia sexual exige ir más allá del Código Penal: cultivar una cultura erótica basada en la igualdad, la comunicación y el respeto, donde el consentimiento deje de ser un trámite legal y se convierta en práctica cotidiana de cuidado y libertad compartida. Solo entonces podremos aspirar a que el placer y la autonomía sean derechos efectivos para todas las personas.

Mis conclusiones son, sobre todo, una invitación a la incomodidad. Necesitamos leyes que protejan, sí. Pero también necesitamos reconocer que el consentimiento no es un interruptor que pueda encenderse o apagarse a voluntad del legislador. El derecho es útil para sancionar y para enviar mensajes sociales, pero la libertad sexual real no se construye solo desde los tribunales: se juega en los cuerpos, en los vínculos, en la educación del deseo.

Quizás la pregunta con la que cierro mi investigación, y con la que me quedo yo misma, es esta: ¿qué hacemos con todo lo que el derecho no puede atrapar, pero que sigue doliendo, sigue marcando y sigue habitando nuestros cuerpos?

5. Epílogo:

Este es un artículo especialmente doloroso para mí, especialmente complejo. Es la síntesis de mi TFG, un trabajo al que le he dedicado meses, inmensas lecturas y conversaciones difíciles de atravesar sin salir con la herida un poco más abierta, un poco más sangrante.

Lo que acabé concluyendo es que Joë Bousquet tenía toda la razón: «mi herida existía antes que yo, he nacido para reencarnarla». Supongo que por eso quise escribir este artículo: para nombrar la herida, para dignificarla, para darle cabida, mi herida y la de tantas mujeres, que es la misma y sangra con la misma sangre.

Quise abrir esta conversación por todos los “no” que no fueron respetados, por las violencias inscritas en el cuerpo, por el miedo y el temblor que se instala y petrifica, por señalar a las manos que tocaron cuerpos que nunca quisieron. Quise abrir esta conversación por las violaciones que no se califican como violación. Por lo complejo que es conciliar el abuso.

Como dijo Chantal Maillard, poeta y filósofa a la que admiro profundamente:

“Cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos.”

Deja un comentario