Intentamos volver los horrores legibles hasta casi volverlos soportables y, aunque no lo nombremos así, hay algo de morbo en esa forma actuar

Xóchitl Tavera Cervantes

I

El tiempo no transcurre igual para todos. Solemos imaginarlo como una línea recta y uniforme, pero en realidad su ritmo varía según quién lo experimenta, cómo se mueve y dónde está. Decía Einstein en su teoría de la relatividad que, a mayor velocidad, el tiempo se dilata: pasa más lento. Y a pesar de que se trate de una ley física, lo cierto es que no podemos negar que también es una intuición cotidiana. No es lo mismo esperar que correr, ni es lo mismo el paso de una jornada de trabajo que el de una noche de insomnio. En más de una ocasión sentimos cómo los minutos se estiran hasta volverse insoportables o, por el contrario, cómo los días se evaporan sin previo aviso, como si los hubiéramos perdido en un parpadeo.

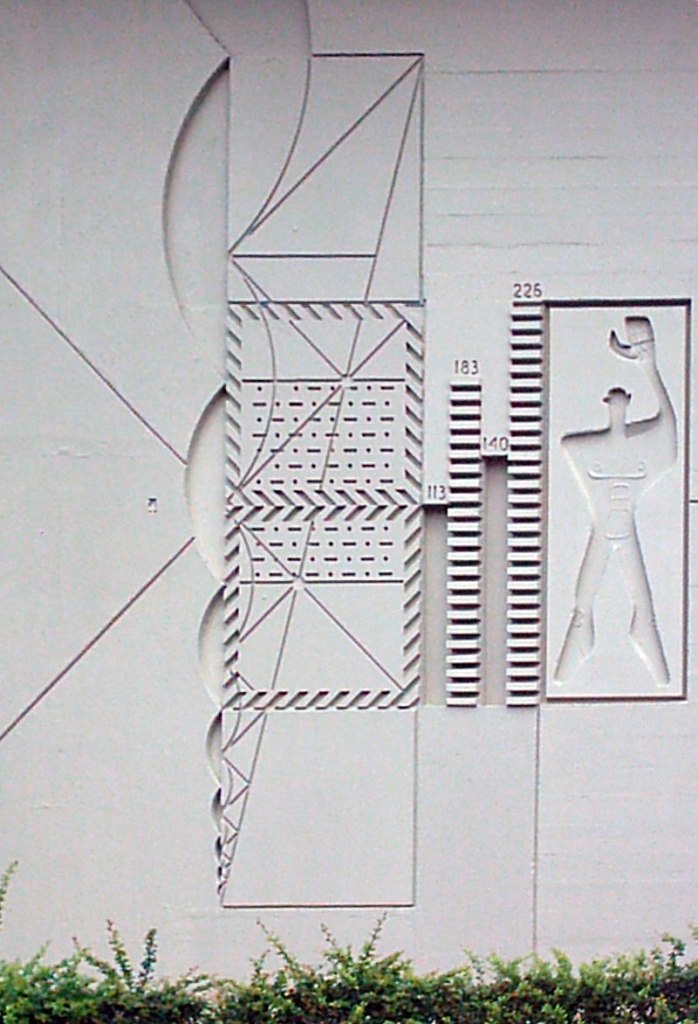

Y así como el tiempo se percibe de forma distinta según quien lo vive, lo mismo sucede con el espacio: tampoco es una entidad neutra. Puede pensarse como una continuidad gigantesca, un contenedor donde los cuerpos y las formas del universo están ordenados, cada uno en su sitio. También puede ser un fragmento recortado de esa vastedad, o una unidad de medida que busca acotar geografías y volúmenes. Hay quien lo define por sus propiedades físicas -altura, anchura y profundidad- como si esto fuera suficiente para determinar que el espacio es por ser tridimensional. Pero más allá de su estructura, el espacio es también experiencia. No solo lo ocupamos, sino que lo atravesamos, lo marcamos y lo interpretamos. Y esa relación es la que transforma la manera en la que lo vivimos.

Aunque de científica tengo poco, pensar el tiempo y el espacio como dos hebras entrelazadas me resulta lógico: vivimos los lugares y en ellos los minutos suceden. Como decía Le Corbusier, habitar el espacio es la señal inequívoca de la existencia. Así hemos construido los epicentros de la vida social como los bancos, las oficinas y los supermercados, pero también los entornos más íntimos que están llenos de nuestros efectos personales con los que edificamos nuestro hogar. Más que paredes y techos, lo que levantamos son escenarios donde se bordan rutinas y se resguarda la memoria, sitios en los que inexorablemente transcurre el tiempo.

II

En uno de esos viajes en los que no se lleva un itinerario estricto, llegué a Colonia, Alemania. No buscaba nada en particular. A decir verdad, no sabía mucho más de esa ciudad, salvo por el hecho de que ahí vivía una de mis primas a quien iba a visitar, así que no tenía grandes pretensiones turísticas. Mientras hacía tiempo para encontrarme con ella frente a la catedral, decidí caminar un rato sin rumbo. Fue así como me topé casi por accidente con el Centro de Documentación de la Ciudad de Colonia (NS-DOK), un lugar que ocupa discretamente lo que alguna vez fue una de las sedes regionales de la Gestapo. El edificio, conocido como EL-DE Haus, había sido utilizado por la policía secreta nazi entre 1935 y 1945. Desde ahí se deportaron a miles de personas, se ejecutaron detenciones y se planearon asesinatos. Algunas de esas muertes ocurrieron incluso en su propio patio.

Hoy día, el edificio funciona como museo y archivo. En sus salas se despliega una reconstrucción paciente del horror: documentos, fotografías, diarios, grabaciones y otros fragmentos dispersos que buscan darle sentido a lo que ocurrió. No hay dramatismo en el montaje ni grandes gestos: todo se encuentra dispuesto con tal sobriedad que, por momentos, resulta más inquietante que cualquier exceso. El recorrido avanza entre vitrinas, proyecciones y módulos explicativos, todo con la misma intención explícita -y quizás imposible- de no olvidar y, sobre todo, no repetir.

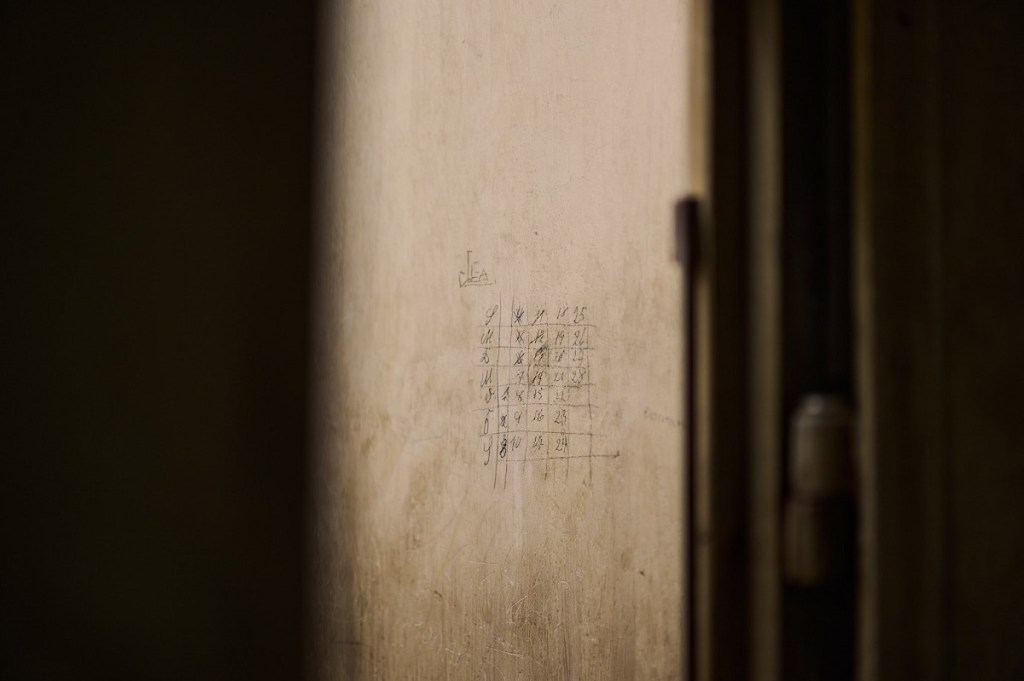

El recorrido continúa hacia abajo, donde se encuentra la prisión en la que retuvieron a las personas señaladas como amenazas para el estado: los peligrosos, los indeseables. Técnicamente forma parte de la colección, pero algo en ella escapa a la lógica del museo. No es un montaje: las celdas se han conservado ahí. No cumplen ya con su función de encierro, pero es evidente lo que fueron. Los muros están repletos de inscripciones hechas por los prisioneros. Cerca de 1800 nombres, fechas, palabras sueltas y dibujos se encarnaron en las paredes con lo que había a la mano: tiza, labial, tornillos y uñas. No es una recreación: es una zona con iluminación profusa y una temperatura permanentemente fría en la que se congeló un resquicio del pasado.

Hay algo profundamente íntimo en esas marcas. No fueron hechas para ser vistas por nadie más y, sin embargo, hoy están expuestas a la mirada de cualquiera. A veces me pregunto si convertir estos espacios en museos es realmente una forma efectiva de no olvidar, o si también hay en ello algo de curiosidad malsana nacida de observar lo grotesco una y otra vez hasta correr el riesgo de volverse insensible. La línea que se dibuja entre el respeto y la fascinación es más bien difusa. ¿Qué hacemos al detenernos frente a esas paredes? ¿Escuchamos sinceramente lo que alguien dejó ahí o solo lo miramos como parte de un relato del que jamás seremos parte?

Más que una estrategia exitosa para que las sociedades no olviden las atrocidades que somos capaces de cometer, a veces presiento que se trata de una manera elegante y culta de disfrazar el morbo. Porque éste no necesariamente se presenta como un escándalo sino como una contemplación: una forma de ver las cosas que no busca entender, sino quedarse ahí suspendida ante lo intolerable. A pesar de todo creo que, si esto fuera así, no podríamos clasificarlo como algo monstruoso. El morbo, primitivo y animal, es hermano de la curiosidad que tantas veces aplaudimos y celebramos e igual que a ella lo ostentamos como especie en mayor o menor medida, no porque seamos crueles, sino porque lo transgresor seduce con la destreza de un encantador de serpientes.

Quizá porque lo atractivo no es lo prohibido en sí mismo, sino la forma en la que puede materializarse. El morbo no actúa en abstracto: necesita un sitio, un marco, una atmósfera. Un espacio desde donde se pueda mirar sin intervenir y sin comprometerse del todo. Cuando encuentra su nicho en una traza -como ocurre con el museo del EL-DE Haus– se vuelve algo más que una pulsión: se transforma en un signo. Aquí la violencia no solo se recuerda, sino que se hospeda. Permanece encriptada entre los muros espesando el paso del tiempo. La conmoción no nace desde los hechos, sino de todo lo que el entorno físico simboliza; no es solo lo que ocurrió sino la forma en la que la historia resiste y permanece.

III

Cómo vive el tiempo alguien que se encuentra en cautiverio? ¿Cómo logra apropiarse del espacio para hacer su trance más llevadero? Pienso en toda la gente que pasó por las celdas del NS-DOK. Imagino sus garabatos como cartas al viento, dirigidas a ningún destinatario y erigidas como único remedio para pasar el rato sin enloquecer. Su práctica, probablemente diaria, no era parte de una clase de pintura, ni una serie de bocetos para una exhibición de arte contemporáneo. Era simplemente la técnica que tenían disponible para sobrevivir.

Esta prisión pone a prueba el grueso tejido espaciotemporal: por un lado, los muros aparentemente inertes de una celda encuentran en las marcas, por mínimas que sean, una forma de resistirse al borrado. Se sostienen como afirmación de la existencia. ¿Cómo lograr que un cuarto inerte y sin objeto alguno tome la grotesca forma de un hogar? Haciendo lo que todos hacemos en una circunstancia natural: dejando constancia. A falta de cama, mesa y una ventana abierta, una inscripción se vuelve un modo de habitar. Dejar una huella no es un gesto menor, es una prueba de vida cuando todo lo demás ha sido anulado.

Por el otro lado, el tiempo aquí se encuentra suspendido. Los trazos son un registro del encierro, pero también de la espera. Visitar las celdas hoy es recorrer un fragmento de la historia que se conservó no solo en archivos sino en las paredes mismas. Lo que aconteció ahí nunca terminó de irse. Se quedó fijo, como si algo todavía estuviera sucediendo y ahora somos nosotros quienes debemos atestiguarlo.

Aunque bajar a las celdas es ya parte de un recorrido habitual en el centro de documentación, para mí fue imposible no sentir que al hacerlo estaba invadiendo propiedad privada. No la del régimen nazi, sino la de quienes de un día para otro dejaron de conocer toda forma de libertad. Más que la exploración de un vestigio histórico es innegable que estar ahí es casi como entrar en una habitación ajena. Un lugar que no fue hecho para recibir visitas y que, sin embargo, necesita permanecer abierto.

Hacemos museos para darle al tiempo su lugar. Para abrir esas puertas que no pueden obviarse. Tal vez es un recurso que hemos inventado para acercarnos a lo insoportable sin quebrarnos del todo, para mirar lo que nos excede desde una distancia pactada. Intentamos volver los horrores legibles hasta casi volverlos soportables. Y aunque no lo nombremos así, hay algo de morbo en ese actuar. Pero también hay otra cosa: una voluntad de fijar en el espacio lo que no queremos que se pierda en el tiempo. De conservar, no solo por memoria sino por responsabilidad. Porque lo que una vez tuvo un sitio, necesita seguirlo ocupando para saber hacia dónde voltear cuando el olvido insista en abrirse paso.

Deja un comentario