Dos sombras del ser que ama en un mundo material

Ventrículo: 1. nombre masculino (anatomía)

Cavidad del corazón que recibe sangre de una aurícula y la impulsa por el sistema arterial. Su número varía en los distintos grupos animales.

(Similar: cavidad cámara oquedad hueco)

Ventrílocuo: 1. adj. masculino (profesión)

Dicho de una persona: Que tiene el arte de modificar su voz de manera que parezca venir de lejos, y que imita las de otras personas o diversos sonidos.

(No hay sinónimos conocidos).

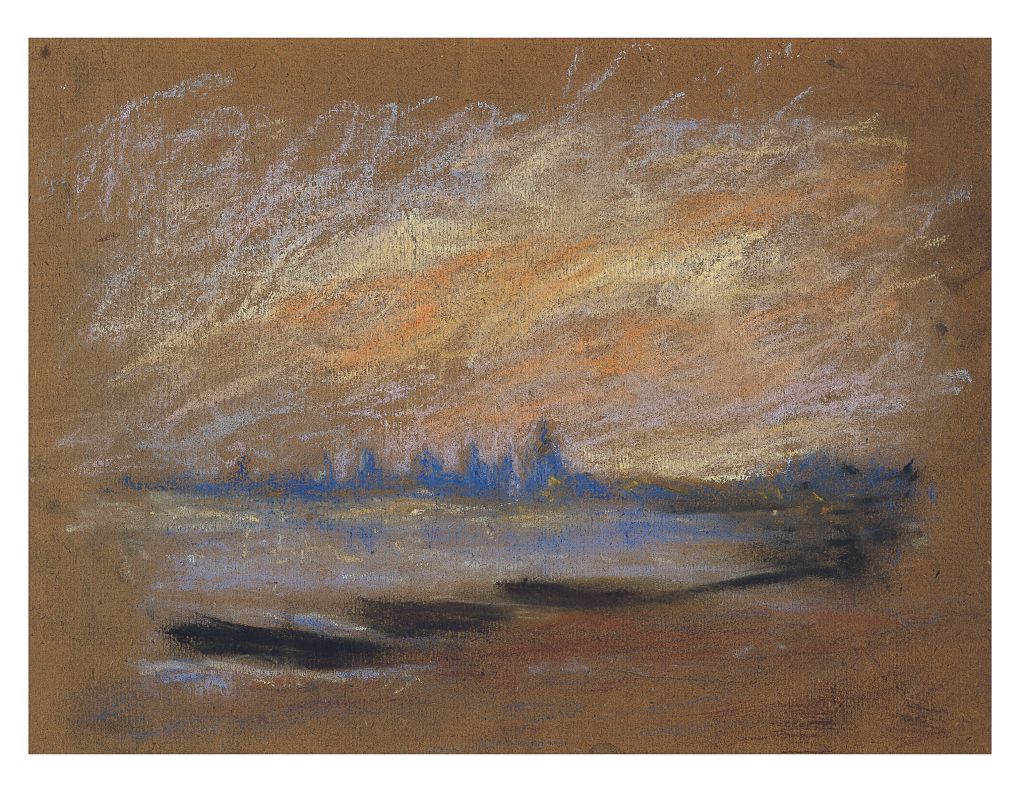

Hermanos en la niebla

Uno es un soldado poeta, sensible y socarrón con talante romnántico, afán por la literatura y genio indomable. El otro es un conde maniático, hirsuto y solitario de costumbres siniestras y con un alma vil. Uno calza un chambergo y posee una enorme nariz, el otro capa y colmillos (según la versión). Ambos son diestros en las armas y en las letras. Uno se transforma en lobo, en murciélago y hasta en niebla, el otro en el hombre a quien desea su amada. Los dos añoran su juventud y viven heridos bajo la nostalgia de los días perdidos. El espadachín francés representa el ideal del liberalismo clásico y la capacidad de sobreponerse sobre el desdén y la incomprensión de las masas, y el conde de los Cárpatos una suerte de venganza fantasmal de las élites decimonónicas sobre el idealismo que encarna el espadachín. A los dos se les recuerda y evoca más por su dimensión folclórica y meramente superficial que por la la comprensión del mundo de su tiempo y el poso dejado en las generaciones sucesoras. El vampiro y el mosquetero están basados en figuras reales, dos aristócratas europeos revividos a través de la literatura, y sobre ambos gravita el mito de la usurpación y la extracción de identidad como pretexto para la consumación del amor-posesión. Cyrano de Bergerac y Drácula se publican en el mismo año: 1897.

Para ambos mitos el objeto de deseo, encarnado siempre en la mujer ignota e inalcanzable (por joven, por bella, por procedencia social, por ajena…), es un bien codiciado y a poseer. Drácula y Cyrano son hijos literarios (¿los primogénitos?) del materialismo histórico y padres prematuros del naufragio de las utopías. Dos hermanos mellizos que crecieron al calor neblina bélica que ya se cernía en Europa, de París hasta Transilvania y que, quizá al anticipado refugio de la misma, se convirtieron en ventrílocuos como forma de resistencia ante su propia muerte. En el sempiterno debate entre los medios y los fines, la literatura de las postrimerías del S. XIX contenía una enseñanza muy valiosa: no es solo cuestión de manifestar una idea nueva, también de saber cómo encarnarla. Tanto Drácula como Cyrano encarnan ambos dos acepciones (la malvada y la a priori más noble) de la seducción: Dos acepciones en las que, para lograr el amor, deben encarnar aquello que desean poseer (Drácula) o aquello mismo que les separa de su objetivo (Cyrano).

El amor-posesión

En ninguno, no obstante, opera el influjo del amor como deseo de acompañar, compartir y nutrir la vida de la amada sino como consecuencia de una «voluntad de posesión que refleja el tiempo como temor a la pérdida». En palabras de Theodor Adorno, que parametrizó con procelosa lucidez los mecanismos del amor bajo el yugo capitalista: «Lo que es, es experimentado en relación a su posible no-ser. Motivo de sobra para convertirlo en posesión y, en virtud de su rigidez, en una posesión funcional capaz de intercambiarse por otra equivalente.» Ambos seductores recurren a la impostura, al engaño y a la suplantación para lograr sus fines. Se podría decir que Cyrano lo hace de manera más altruista que Drácula, pues allí donde el conde absorbe la energía vital de Lucy Westenra para vivificar su cuerpo sobre la herida ajena, el mosquetero, entregado a una resignación melancólica, ocupa la voz de un rostro que no es el suyo y sella con la firma de otro sus epístolas con el fin de hacer feliz a Roxanne, aunque sea sin él. Aquí se permite atisbar una concepción del amor desligada de la tesis adorniana, y sin embargo, es una concepción acotada por los confines mentales de la mente de Cyrano, pues en el mundo que está condenado a habitar sin Roxanne aún es esta voluntad de posesión lo que rige los intereses románticos.

Hay un aspecto ciertamente interesante de estas dos obras más allá de su concepción cartesiana del engaño y la impostura y su consecuencia en las relaciones amorosas, y es una meditación interior, acaso metaexistencial, muy anticipada a quienes ahondarán en la reflexión de los propios medios para la ficción. No será hasta Seis personajes en busca de autor, de Pirandello o Niebla de Unamuno que esta idea del reconocimiento al exterior de los códigos ficticios de una obra narrativa quede articulada ante el público y reconocida por los académicos, hasta tal punto que en nuestro siglo supone un género y un recurso estilístico central en la llamada la posmodernidad. Con todo, en Pirandello y en Unamuno parecen resonar con más claridad los ecos de Calderón y de Cervantes que los de Stoker y Rotstand, pero son estos últimos quienes en los quiméricos engendros que acogieron como personajes han impreso casi por primera vez (¿sin pretenderlo?) una representación sobre el oficio no del autor, sino del actor.

¡Hágame vivir!

El mismo Pirandello se encargó de explicarnos la forma en la que surgió esta misteriosa pieza. Probablemente el primer atisbo de ella se encuentra en uno de sus cuentos –“La tragedia de un personaje”— de acusado carácter humorístico. Nos cuenta que él, Pirandello, tenía la antigua costumbre, los domingos por la mañana, de ocho a una, de dar audiencia a los personajes de sus futuros cuentos. Se armaba de paciencia y, durante cinco horas seguidas, los escuchaba e interrogaba. Los personajes, ineludiblemente, siempre tenían el mismo anhelo: «¡Hágame vivir!» Al parecer, lo más habitual era que acudiese gente descontenta, afligida por males diversos o enredada en complicados asuntos. Resultaba ser, en general, una tarea penosa; eran una mala compañía. No obstante, Pirandello tomaba nota de sus nombres y de sus circunstancias. A veces sucedía que el escritor no sabía qué hacer con ellos, o a veces eran los mismos personajes los que le dejaban plantado. Más de una vez le sucedió que, para su sorpresa, se encontraba en las páginas de otro escritor con los personajes que se le habían presentado a él previamente, pero con los que no había podido llegar a ningún acuerdo. Según cuenta, le visitaban no menos de tres personajes por semana. Un espejismo asiduo.

Durante su estancia como profesor de interpretación en la Universidad de las Artes de California, Nicholas Ray, ya aquejado por los dolores y disgustos de la vejez y de una carrera interrumpida por parte de aquellos que luego le lloraron en su lecho, empleaba el término de «falsificador» para referirse al oficio del actor.

«¿Quién es el falsificador? No se trata solo de la acepción más básica de la palabra forjador. Es, también, un manipulador. El primer objeto que empezó a forjar y falsificar fue a sí mismo. Se forjó y se falsificó para creer que tenía derecho a disfrutar de lo que habían obtenido otros seres humanos y porque poseía el don mágico de robar los frutos que habían conseguido los demás, ya fueran alimentos, ropa, alojamiento, perfumes, estatus, amantes, buena voluntad y compañía, atención y servicio, respeto o incluso amor. ¿Estáis seguros de que queréis ser actores?»

Nicholas Ray – I was interrupted

Ese don es la capacidad de engañar a los demás. Para engañar con el fin de robar uno debe robar con el fin de engañar. Un falsificador debe robar la identidad del otro, como Drácula o Cyrano. Habiéndola robado, debe representar esa identidad, hasta que consiga su propósito y lograr su objetivo. Igual que hace un actor. Cuando esa identidad ya no le sirva, debe robar otra nueva y continuar el proceso hasta que se convierta en un cuerpo tan lleno de cicatrices y marcas que no pueda reconocerse a sí mismo. Tampoco debe saber de dónde proviene cada uno de sus deseos, porque ha deseado y probado todo lo que han experimentado los demás. Muere sin poder ser juzgado y sin saber quién es realmente. Nunca supo que su don fue otorgado por un tiempo y que podría haberse hecho más grande si lo hubiera compartido con otros por miedo a perderlo. Muere sin ser juzgado porque no es diferente a sus compañeros. A menos que, como a Drácula y a Cyrano, lo atrapen, y queden para siempre fijados en el lienzo de la historia como un clavo en la pared.

Al despojarse de todas estas experiencias ya usadas y desgastadas, ¿qué le queda al actor? Nada identificable. ¿Y no es necesario que alguien exista para poder atraparlo? Entonces, ¿quién se sienta en la silla del acusado para ser juzgado? ¿Quién quiere sentarse ahí? ¿Quién puede? Nadie. Ni siquiera un fantasma se sentaría en la silla, a menos que fuera inocente. Y toda ficción es fantasmal, pero nunca inocente.

A propósito de los actores, Albert Camús decía en su Mito de Sísifo:

«El actor compone a sus personajes para ostentarlos. Los dibuja o los esculpe, se introduce en su forma imaginaria y da a sus fantasmas su sangre. Eso es en lo que el actor se contradice: es él mismo y, no obstante, tan diverso, tantas almas resumidas por un solo cuerpo… es la contradicción absurda este individuo que quiere alcanzarlo todo y vivirlo todo, esta inútil tentativa, esta obstinación sin alcance. Lo que se contradice siempre se une, sin embargo, en él. Se halla en ese lugar en el que cuerpo y el espíritu se unen y se aprietan, en que el segundo, cansado de sus fracasos, se vuelve su aliado más fiel.»

A cuya aseveración solo podríamos añadir aquella de Hamlet, acaso abuelo de Drácula y Cyrano y de sus miserias, desgracias y mentiras así como de la realidad que les aprisiona y arrastra:

«Y benditos sean aquellos cuya sangre y cuyo juicio se mezclan tan curiosamente que no son sino una flauta en la que el dedo de la fortuna hace sonar el agujero que le place».

El amor-posesión en todas sus dimensiones sociales ha abocado a todo proceso romántico a recurrir a la actuación para lograr la impresión no necesariamente hacia quienes deseamos sino también hacia quienes nos rodean. La impostura y el engaño enmascaran nuestra vulnerabilidad bajo una concepción rigurosamente material del amor y de los eventos sociales que lo condicionan. Nos lo enseñaban Drácula y Cyrano (paradójicamente, el primero con más resignación que el otro, imbuido siempre de una amarga esperanza), pero, ¿y si este engaño y esta ilusión fueran inocentes como el niño que es incapaz de distinguir entre ficción y realidad? ¿Y si pudieramos retener nuestra capacidad de asombro y desarrollar nuestro deseo en el paraíso de su propia interrogación, firmando epístolas cyrannianas que dirigiéramos a nuestro propio ser para hacernos hablar, ventrilocuándonos a nosotros mismos para manifestar nuestro amor? A Roxane la hacía feliz creer en la ficción de Cyrano, a Lucy Westenra, al contrario, lo que le alegraba era la negación de la existencia del conde. En la ficción y en su negación el amor resulta indispensable, aunque insuficiente. Tal vez la utopía amorosa habite algo entre el vivir y el soñar, algo que supere la inteligencia del conde Drácula y la bravura de Cyrano de Bergerac. Quizá nunca llegue a descubrirlo, pero me pasaré toda la amando para averiguarlo.

«La tierra tiembla bajo nuestros pies. ¿A qué podemos agarrarnos, suponiendo que pudiéramos hacerlo a algo? Lo que nos falta no es estilo ni destreza, ni siquiera dedicación, todo eso que llamamos talento… lo que nos falta es el principio intrínseco del alma, la idea misma del sujeto… ¿Dónde están el corazón, el brío y la savia?»

Gustave Flaubert a Louis Bouilhet (6 de Febrero, 1850)

Bibliografía:

Drácula, Bram Stoker (Hymsa, 1897)

Cyrano de Bergerac, Edmund Rotstand (1897)

Minima Moralia: Reflexiones sobre la vida dañada, Theodor Adorno (Arcadia, 1951)

Seis personajes en busca de autor, Luigi Pirandello (1921)

Niebla, Miguel de Unamuno (Austral, 1914)

El mito de Sísifo, Albert Camús (Random House, 1942)

I was interrupted, Nicholas Ray (UCP, 1995)

Hamlet, William Shakespeare (1623)

Carta de Gustave Flaubert a Louis Bouilhet (1850)

Deja un comentario