Mankiewicz luce su pasión por el teatro teorizando la mente del hombre como si fuera un juego de mesa

Qué pasaría si se condenara a dos hombres (de los de verdad: pecho henchido, andares de ave y risotada sonora) a un contexto ¿irremediable? de competición? A medir sus… capacidades. Sus grandes e infalibles intelectos colocados en apretujados cubículos de madera esperando a que se abra la pequeña puerta y puedan correr tras la liebre, con la impasible esperanza de algún día cogerla y sin saber muy bien qué hacer si lo lograsen. Nada de introspección. Una consecución de decisiones ególatras devorando cada uno de los músculos y dejándolos sin ninguna de sus atléticas virtudes. Algo así debió preguntarse Mankiewicz cuando permitió que Andrew Wyke, el histriónico escritor de novelas de detectives y obseso de los juegos, invitase a charlar al apuesto Milo Tindle, el rey de los salones de belleza de South Kesington y amante de la señora Wyke.

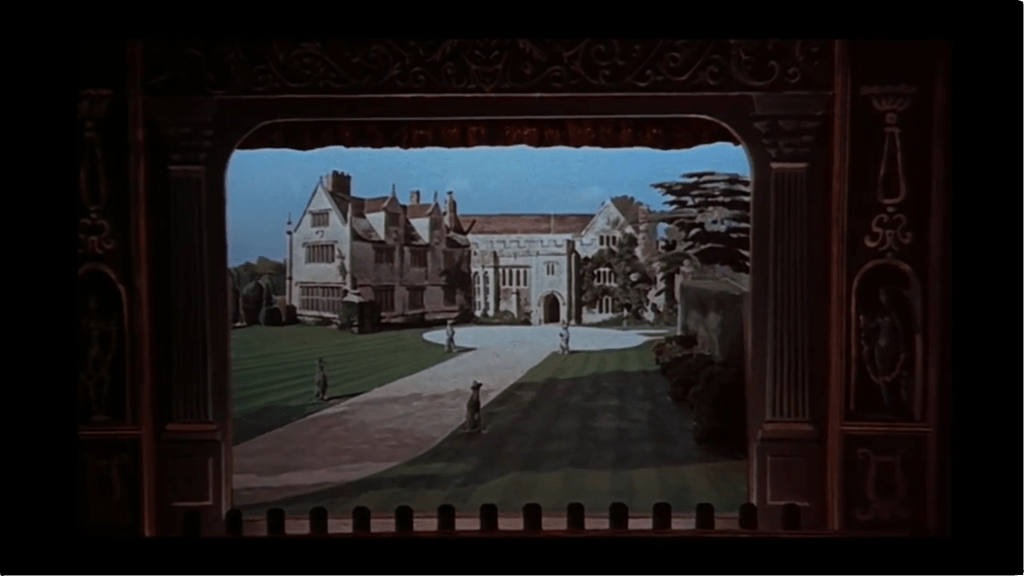

Si da la casualidad de que vas buscando estimular tus habilidades deductivas, maravillarte ante el ingenio criminal o la tensión que se palpa antes de que el bigote de monsieur Poirot comience su danza, La huella te parecerá una de las mejores decepciones del género. Es verdad que la película está envuelta en un aire detectivesco, y por supuesto que hay giros dramáticos y móviles absurdos, pero qué sería de un buen juego sin la tensión de las remontadas y sin la agresividad en la derrota. Así, y como en todos los buenos juegos, todo se simplifica en pos del entretenimiento: la mansión del señor escritor se convierte en el único tablero (o cuadrilátero, según se vea) y la acción no se extiende más allá de un fin de semana. Tampoco importa lo que sienta o piense la señora Wyke (u otras personajes), lo cual conjunta estupendamente bien las dosis de machismo y psicoanálisis que atraviesan la película, porque la excentricidad de estos dos lo llena todo.

Los elegantes modales británicos se dejan junto con el laberinto (en un plano metafóricamente increíble) para ir al grano: «Tengo entendido que quiere casarse con mi mujer», en palabras del señor Wyke. Entonces, los diálogos se ensanchan con grandilocuencia y ya no hay lugar para el intercambio de chascarrillos e ingeniosas frases cortas entre distinguidos varones. Ahora se abre el telón para que los caballeros desenvainen sus espadas de chulesca pedantería y las cosas empiezan a carburar para el señor Mankiewicz, que consigue que su pasión por el teatro se traslade a la pantalla. Porque esto no es sólo cine y ya se avisa desde los créditos. Una mezcla tan bien elaborada que permite ahondar en los personajes con profundidad sin el drama excesivo del teatro y sin perder de vista la entretenida y disparatada trama.

Un juego de niños que deja huella

La competitividad atraviesa todo lo que sucederá en este agradable fin de semana en el campo inglés, pero se desdoblará en todas sus formas a lo largo de los planes de ambos personajes. Así, mientras uno presume del gran intelecto con el que ha alcanzado el éxito como escritor y diseñado todos los autómatas que se encuentran desparramados por la mansión, el otro presume de su habilidad para la seducción y los negocios. El punto de divergencia de este primer asalto es el dinero. Cuando Milo Tindle empieza a conceder que no posee la solvencia económica para darle el estatus social que merece a la señora Wyke, el carácter de ambos se suaviza y entonces la propuesta de Andrew ya no suena a un insulto, sino a una oportunidad. Entonces, de manera entrañable y cómica, los personajes pasan de hombres a niños en cuestión de segundos y parecen olvidar siquiera que estuvieron enfrentados en algún momento.

Este dualidad hombre-niño mueve toda la trama permitiendo extraer el jugo de todos los temas que se van sucediendo. Las continuas alusiones del señor Tindle sobre la estupidez de su padre revelan una incomprensión adolescente sobre las dificultades que atraviesa un padre inmigrante, pero también son una forma de probar su validez como hombre de éxito. Andrew Wyke también actúa con presunta indiferencia ante la relación extramarital de su mujer, un hombre tan elevado como él no puede sino alegrarse por quitarse de encima a una mujer tan indigna, pero en la ejecución de su plan se descubre una envidia infantil hacia el amante. La soledad, la sexualidad, los juegos… Todo se empapa de la necesidad de probar que la masculinidad del uno es superior a la del otro, pero la infantilidad es lo que lleva a sus hostilidades a tomar las formas más ridículas y peligrosas. Enmarcando esto bajo la característica sobreactuación teatral y bajo algún que otro truco más (como el del Inspector Doppler), Mankiewicz termina haciendo un verdadero drama pasado por novela policíaca.

Todo esto hace que muchas veces se produzcan largas conversaciones que pueden antojarse aburridas, pero son imprescindibles para alcanzar las pretensiones de la película. Algo similar sucede con los giros de guion, hacia el final se pueden tornar pesados e innecesarios, pero ayudan a enfatizar la sensación de pérdida de identidad por parte de uno de los personajes. La ficción por la que hacen pasar sus vidas ambos personajes permite construir las condiciones de su propia destrucción, desvelando una realidad totalmente ajena a su control y que no pueden soportar. La caída de los intelectos, los orgullos y otros de los pilares de sus masculinidades queda patente en cada golpe que intercambian, y el que seamos tan conscientes de ello mientras avanza la película demuestra un talento brutal de dirección. Mediante el control Mankiewicz articula los temas y las metáforas, su pérdida y conquista es la firma final sobre una obra maestra. Los autómatas ya no obedecen órdenes, ahora se ríen sin límites de su creador.

Deja un comentario