¿Qué nos puede aportar una novela que rechaza la importancia de lo que sucede a nuestro alrededor?

Cuando, en 1958, la novela, El Gatopardo, fue publicada por la editorial Feltrinelli, su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ya había fallecido. Tras haber sido rechazado por las editoriales Einaudi y Mondadori, el príncipe de Lampedusa y duque de Palma di Montechiaro tendría que comprender que no vería su única novela en las manos de sus compañeros de cafés. Una de las razones por las que fue rechazada – casi comprensiblemente – fue su pesimismo histórico y velado clasismo para los ojos de aquellos intelectuales y editores que, en la Italia de aquel momento, preferían la literatura comprometida con su época. Esa visión de una novela alienada de su tiempo, apática y clasista ha seguido perviviendo a pesar de que, El Gatopardo, lleva siendo admirada durante décadas. Como nos dice en su libro, La verdad de las mentiras, Mario Vargas Llosa:

“Para gozar de una novela como El Gatopardo hay que admitir que una ficción no es esta realidad en la que estamos inmersos sino una ilusión que a fuerza de fantasía y de palabras se emancipa de ella para constituir una realidad paralela. Un mundo que, aunque erigido con materiales que proceden todos del mundo histórico, lo rechaza radicalmente, enfrentándole un persuasivo espejismo en el que el novelista ha volcado su ira y su nostalgia, su quimera de una vida distinta, desatada de las horcas caudinas de la muerte y del tiempo.”

Para los que le conocieron, Tomasi di Lampedusa, era, más que un entregado escritor, un ávido lector y un nostálgico y reservado hombre de cultura. Frecuentaba los cafés de Palermo, en los que se dedicaba a leer, escribir su novela, cuando era ya un hombre maduro, y atender a las tertulias elevadas, aunque cuentan que jamás decidía intervenir, se contentaba más escuchando que hablando. El legado de su familia – de una altísima alcurnia, rastreable hasta un emperador bizantino del siglo VI – sería, como bien manifiesta la novela, importantísimo para el escritor. De hecho, se puede leer que la semilla de El Gatopardo habría sido una novela titulada, L ’Eclisse, perdida ya, que su madre, la princesa Beatrice di Cuto, habría escrito. Además, era relevante la relación y el posible sentimiento de inferioridad que, Tomasi, tendría con respecto a su primo, el poeta Lucio Piccolo, y que le habría animado también a escribir su novela.

Sus títulos de príncipe de Lampedusa y duque de Palma di Montechiaro, dos de los más relevantes sellos aristocráticos de Sicilia, manifiestan que, agarrado y cómodo en la ficción que erige, la novela del tardío escritor tiene una raíz muy profunda e íntima. La figura de Don Fabrizio, príncipe de Salina, está directamente inspirada por un pariente del autor, Don Giulio Maria Fabrizio, un hombre que, como el personaje de la historia, era un noble aficionado a la matemática y la astronomía que había recibido por sus méritos un diploma de la Universidad de la Sorbona. Este dato, así como el de que la esposa del príncipe fuese inspirada en la compañera real de Don Giulio, Maria Stella Guccia, sólo nos ha de servir para comprender que, Tomasi di Lampedusa, escribió su novela urgido por una necesidad heredada de manifestar su punto de vista, su posicionamiento ante una nación – la italiana – que había nacido echando a un lado la primacía de la gente como él, que había terminado cayendo, no económicamente, sino espiritualmente, al lugar en el que se almacenan las grandes estatuas que ya no deben ser contempladas. Como el autor nos lo cuenta:

“Todo esto no tendría que durar, pero durará siempre. El siempre de los hombres, naturalmente, un siglo, dos siglos… Y luego será distinto, pero peor. Nosotros fuimos los Gatopardos, los Leones. Quienes nos sustituyan serán chacalitos y hienas, y todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra.”

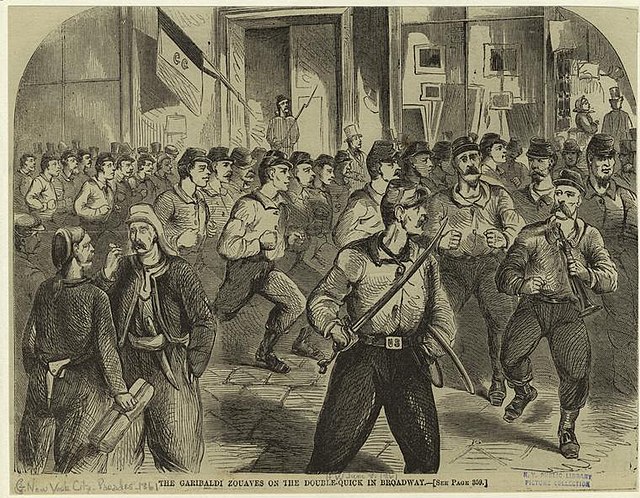

Muchos analistas, lectores corrientes e intelectuales han terminado concluyendo que, el propósito de la novela es retratar que la Historia – con inicial mayúscula – realmente no existe, las cosas cambian, es cierto, el emblema del Gatopardo sería sustituido por la bandera tricolor, el rey Borbón por el Saboya, el país entero cambiaría, pero, al final, los poderosos seguirían siendo poderosos, los pobres seguirían condenados a su miseria y el tiempo pasaría tal y como ya lo había hecho antes. En este plano, el lector puede comprender – a diferencia de los rurales personajes que lo rodean – al príncipe Fabrizio cuando se muestra resignado e, incluso, facilita el cambio de orden y apoya al joven Tancredi cuando este se enrola con los garibaldinos. Sí, él es un gigante caído en la irrelevancia, pero ni se inmuta, no se rasga las pulidas vestiduras, ni siquiera clama al cielo en busca de clemencia, como lo hace el Padre Pirrone. No lo hace, precisamente, porque el Príncipe de Salina sabe que nada cambiará la vida en Sicilia. El propio Don Fabrizio nos lo explicita:

“Sucederían muchas cosas, pero todo habría sido una comedia, una ruidosa y romántica comedia con alguna manchita de sangre sobre el bufonesco disfraz. Éste era el país de las componendas, no tenía la furia francesa. También en Francia, por otra parte, si se exceptúa el junio del cuarenta y ocho, ¿cuándo había sucedido algo realmente serio?”

También podría ser que, el autor, no se refiera a la teatralidad e ineficacia de la Historia en general, sino al efecto que esta no tendría en regiones como Italia o, más concretamente, en Sicilia. Para él, el trascurso de los acontecimientos históricos no es más que un ejercicio de cambio de papeles o máscaras. Los nobles decimonónicos habrían de dejarle su espacio a los vigorosos burgueses liberales para que estos creasen su propio estado; los Francisco II tendrían que dejar su puesto en favor de los Vittorio Emanuele, los Salina tendrían que perder su postín ante la elevación de los Sedàra, todo habría de cambiar para que todo, en su esencia, continuase siendo lo mismo de siempre. Mientras este relevo natural se celebraba, los sicilianos de a pie seguirían exactamente igual, aquejados por la terquedad de su clima y peleando contra sus propios demonios autóctonos. Nuevamente en palabras de Don Fabrizio:

“—La intención es buena, Chevalley, pero tardía. Por lo demás, ya le he dicho que la mayor parte de la culpa es nuestra. Usted me hablaba hace poco de una joven Sicilia que se asoma a las maravillas del mundo moderno. Por mi parte, veo más bien a una centenaria arrastrada en coche a la Exposición Universal de Londres, que no comprende nada, que se cisca en todo, en las acerías de Sheffield como en las hilaturas de Manchester, y que desea solamente encontrar su propio duermevela entre sus almohadas baboseadas y con el orinal bajo la cama.”

Para el noble siciliano, las palabras progreso y revolución no eran más que crueles sinónimos de quimera y ensoñación, aunque esos animosos revolucionarios – Garibaldis o Tancredis – lo viesen como la oportunidad de despertar algo en el pueblo, de cambiar de una vez por todas las cosas. Comprendemos que la conclusión de la Historia como algo irrelevante y marginal no es más que la postura de un gigante caprichoso y de salón que está condenado a atender inmóvil ante la decadencia de su propio linaje, pero, aun así, el punto de vista existencial y sentimental del príncipe nos parece profundamente valioso. Él defiende la perpetuidad del sueño siciliano, la existencia noble, pero simple del populacho sobre el que había regido con aplomo y tradición.

“—El sueño, querido Chevalley, el sueño es lo que los sicilianos quieren, ellos odiarán siempre a quien los quiera despertar, aunque sea para ofrecerles los más hermosos regalos. Y, dicho sea, entre nosotros, tengo mis dudas con respecto a que el nuevo reino tenga en la maleta muchos regalos para nosotros. Todas las manifestaciones sicilianas son manifestaciones oníricas, hasta las más violentas: nuestra sensualidad es deseo de olvido, los tiros y las cuchilladas, deseo de muerte; deseo de inmovilidad voluptuosa, es decir, también la muerte, nuestra pereza, nuestros sorbetes de escorzonera y de canela.”

“Si queremos que todo siga igual, es preciso que todo cambie” le dice a su “tiazo” el joven Tancredi al inicio de la novela. Sí, como decíamos al principio, es perfectamente entendible que un mundo cultural y editorial que desea el compromiso social, rechace una novela que Moravia categorizó como “de derechas”. Sí, señores tenían ustedes toda la razón cuando decidieron desechar ese texto tradicionalista, pesimista y desencantado con el progreso social, qué digo desencantado, directamente escéptico con el porvenir.

Sí, tenían razón, pero también la tenía Giorgio Bassani al darle una oportunidad, al reconocer, en el manuscrito anónimo que recibió, a su autor, al comprender que, con esa prosa barroca, sugerente y categóricamente hermosa, El Gatopardo, clasista, de derechas y contrario al nuevo estado italiano, era perfectamente digno de ser publicado. Más aún, los lectores eran – somos – dignos de recibir esta obra, de escrutarla, aborrecerla, disfrutarla o cualquier acción que estimemos adecuada. Se trata, dejando al lado la lectura ideológica, de una novela literariamente deliciosa que genera en el lector una pequeña fibra de rabia: la de que Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ese noble petulante, elitista y exiliado del mundo real, no hubiese dedicado más tiempo de su vida a escribir y a regalarnos más obras maravillosas como esta, con la que tenemos el genial privilegio de no coincidir, pero con la que, aun así, nos emocionamos y disfrutamos. Sí, en esta obra, la Historia no existe, no se la presenta como algo relevante, ni falta que hace. Centrémonos, al abrir el libro, en disfrutar de esta soberbia obra de arte.

Deja un comentario