Analizamos el origen de la corriente teórica y artística que surgió en el último tercio del siglo XX y llega hasta nuestros días

El concepto de la posmodernidad es algo inseguro. Esto se debe, en primer lugar, a que no hay ni siquiera un consenso sobre en qué consiste exactamente, cuál es su influencia, su origen o su ubicación en el tiempo. Fundamental —y casi fundacional, que ya es mucho decir en el contexto que tratamos de ofrecer— es la proclamación de Lyotard de que la posmodernidad llega con el fin de los metarrelatos1, una idea que, más allá de si se ve del todo reflejada en la realidad o no, para Costa sí que acierta al reconocer una “carencia de fundamento y de su carácter irrevocable”2 que se aprecia en todos los ámbitos del pensamiento. No solo el mundo se ha vuelto demasiado complejo como para explicarse con una gran ley integradora —un Dios, una doctrina, un mercado— y no solo se ha expandido la duda hasta la propia generación del pensamiento. Además, continúa Costa explicando cómo todo ello ha puesto “de manifiesto la violencia contenida en la voluntad de encarnar en la experiencia real la excesiva simplificación de los paradigmas teóricos”.

En esta crisis del pensamiento, David Harvey nos explica cómo intelectuales como Adorno detecta a su vez una escisión cada vez mayor entre lo real y lo verdadero3. Con la evolución tecnológica, económica y política, el mundo se ha ido volviendo más y más inabarcable, hasta que en la propia evolución del pensamiento hemos alcanzado un límite respecto a la capacidad de elaborar teorías sobre lo que constituye ‘verdad’. La realidad no ha desaparecido, pero con los avances tecnológicos y la expansión de las circulaciones de capital cada vez resulta más difícil defender su carácter asequible. “El mundo con el que opera la ciencia se transforma en imagen, en inversión del nexo hombre-mundo, en olvido del ser”4.

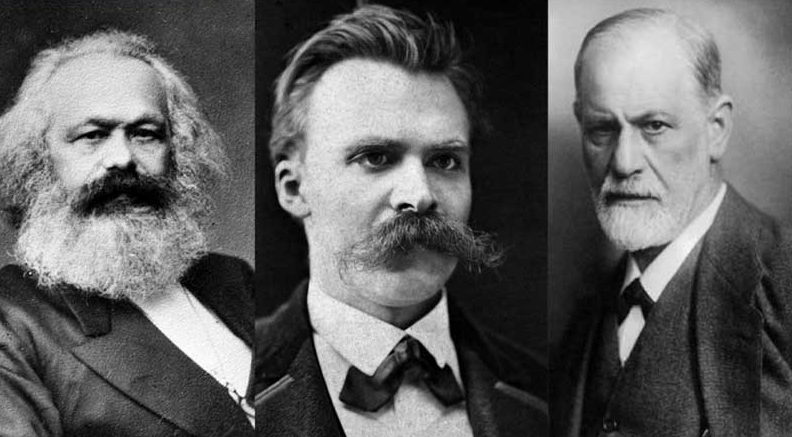

La escuela de la sospecha

Esta posición, por supuesto, no es espontánea. Al contrario, hay que entenderla como la consecuencia lógica de varios factores, entre ellos el propio desarrollo del pensamiento, profundamente influido por lo que Marco Ferrari ha denominado “la escuela de la sospecha”5. Un primer acercamiento a esta noción podría llevar a pensar que, en realidad, esta corriente consiste, más bien, en una escuela de la interpretación: Marx, Freud, Nietzsche. Cada uno en su campo, partiendo desde distintas posiciones, lo que buscan es desentrañar la realidad, que ha sustituido su fundamentación ontológica por una fundamentación histórica, a través de un trabajo filosófico-lingüístico que, en última instancia, acaba resultando metalingüístico. Pero es en la palabra desentrañar donde hay que pararse: la acepción italiana -la empleada por Ferrari- de la palabra sospecha, sospetto, no implica la falsedad, sino capciosidad del lenguaje. Hay unos intereses espurios en esa milenaria herramienta que, a través de sus obras interpretativas (ahora deberíamos cambiar, quizás, interpretativas por detectivescas), tratan de desenmascarar, hasta el punto en que, especialmente para Nietzsche, la sospecha se acaba convirtiendo en la tarea principal de la filosofía.

En este punto, Ferrari se remite a las palabras de Foucault para subrayar cómo «una hermenéutica que, de hecho, se convierta en semiótica, cree en la existencia absoluta de signos: abandona la violencia, lo inacabado, la infinidad de interpretaciones, y hace que reine el terror del indicio y que se recele del lenguaje”. En otras palabras, la sospecha solo puede combatirse con más sospecha, lo que al final convierte todo conocimiento verdadero en un conocimiento inestable… e inevitablemente capcioso, cada vez más comprometido a medida que se suceden las distintas interpretaciones. Tan profundo es este giro, que al final, de la mano de Gadamer, Austin, Derrida, De Man, cada uno a su manera, se descubre una hermenéutica reificada, convirtiéndose el lenguaje no ya en un código que traduce la verdad, ni siquiera en un anti-lenguaje que nos aleja de la misma. Se trata, más bien, de un no-lenguaje, desconectado de cualquier definición (negativa o positiva) de la realidad y anquilosado por sus propias posibilidades hermenéuticas. Un signo descifrable, pero en ningún caso transmutable a una verdad absoluta, que influye ya en algunas literaturas clarividentes como la de Kafka, donde “el repentino irrumpir de una exégesis” en la propia narración “despista de manera sistemática” hasta acabar transformando “el núcleo textual en algo significativamente abierto a la interpretación”2. Las pesadillas kafkianas, por ende, solo eran la antesala de una problemática sistémica del pensamiento posterior a las Guerras Mundiales.

Ya hemos señalado como gran mérito de la escuela de la sospecha convertir la realidad en un fenómeno histórico, que profundizaba en la genealogía de los símbolos para revelar su falsedad. Gianni Vattimo, otro de los grandes filósofos de finales del sigo XX, se centra en el hecho de que las propias exigencias disolutivas que impone la dialéctica son las que acaban demostrando que “no es posible conocer al ser-absoluto porque sus condiciones de posibilidad ya son parciales”6. La duda a la que se enfrentan los filósofos, es si a partir de ello hay que renunciar a la verdad o si “aún resulta posible echar mano de ‘nuevas razones”. , menos pretenciosas, que resulten en una nueva metafísica que considere al ser no como un punto de referencia, sino como un acontecimiento prácticamente discursivo porque “cuando interpretamos la verdad, no aprehendemos la verdad, sino que la formulamos”. El efecto inevitable, por lo tanto, de este incansable trabajo fue que en algún punto dejó de ser posible sustentarse en un “pensamiento fuerte” , o de alcanzar un lenguaje mediante el que intentarlo con garantías.

El Fin de la Historia

La debilidad de este nuevo pensamiento debe lidiar, también, con nuevas corrientes culturales que manifiestan una insalvable crisis de la historia, que para un autor tan básico para la posmodernidad como lo es Jameson, se ha perdido completamente. “El modo más seguro de comprender el concepto de lo posmoderno es considerarlo como un intento de pensar históricamente el presente en una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente”7: con estas palabras el teórico inicia su conocido libro Teoría de la posmodernidad. No debemos dejar de lado el hecho de que, en efecto, sea este el rasgo que destaca en un primer lugar, no porque sea el más característico o el más relevante, sino porque en un estudio tan complejo, tan alambicado e incluso imposible, dado que la teoría es “el esfuerzo de medir la temperatura de la época sin instrumentos y en una situación en la que ni siquiera estamos seguros de que todavía exista algo tan coherente como una época, Zeitgeist, sistema o situación actual”; en un estudio así, podremos aferrarnos siempre a esa crisis de la historia para situar lo posmoderno.

Pero, ¿qué significa exactamente esta “sordera histórica” de la que nos habla Jameson? David Harvey aborda esta noción señalando cómo, para Jameson, las categorías del tiempo —y por lo tanto nuestra experiencia de las mismas— han sufrido “una mutación de la que nos resulta muy difícil dar cuenta”3. Para desentrañar los entresijos de esta transformación, propone un acercamiento holístico, en el que la comprensión de nuestros conceptos del espacio y el tiempo —tanto a nivel individual como social— nos ayuden a comprender el significado objetivo que les hemos dado. Pero para ello, será necesario a su vez entender la posmodernidad no como un concepto aislado, sino como una consecuencia lógica o natural de la modernidad y la ya explicada crisis de la verdad de las escuelas de la sospecha.

En este paso previo, en el que “el verdadero trascendental, lo que hace posible cualquier experiencia del mundo, es la caducidad”6. , encontramos una manifestación cada vez más consciente de sí misma de “la experiencia del progreso a través de la modernización”3, con obras en las que se ha “acentuado la temporalidad y el proceso del devenir, más que del ser en el espacio y en el tiempo”3. Es esta situación en la que debemos detenernos: en las primeras vanguardias, en los edificios de Le Corbusier, en los diseños de la Bauhaus, en Nietzsche, sobre todo en Nietzsche, y también en las aspiraciones individuales de Camus y colectivas de Sartre —previos a la Segunda Guerra Mundial—, hay una búsqueda y posterior reafirmación latente del progreso en el ámbito plástico, además de “la transmisión de verdades eternas e inmutables en medio de la vorágine del flujo y del cambio”3 al que ellos mismos asisten.

Ocurre además que, en última instancia, el mundo entero comprueba el horror al que nos pueden conducir la persecución de esa eternidad para la que nos habíamos armado, en todas las acepciones de la palabra. Lo real no se termina de alcanzar nunca, y en esa preparación y en esa lucha, el ser humano ha transformado —y extraviado— el mundo por completo. El pasado, hasta ese momento, permanecía como un ejemplo de la grandeza, fortaleza y supervivencia de las civilizaciones previas y presentes. Pero, ¿en qué queda dicha supervivencia cuando existen armas capaces de arrasar ciudades enteras en unos pocos minutos? La revolución tecnológica del siglo XX, a la larga, conlleva también que la pervivencia de las personas y de todo cuanto les rodea ya no sea un reflejo de su propia capacidad como especie, sino una cláusula implícita en el propio desarrollo y funcionamiento de una serie de fuerzas intangibles: la geopolítica, la economía mundial, la física cuántica, los avances médicos… todo rehúye la experiencia individual en sus causas y, finalmente, se produce la transformación definitiva: «la filosofía que muere con el nacimiento del pensamiento histórico no puede ya glorificar su mundo más que negándolo, pues tiene que suponer ya terminada esta historia total en la cual lo ha sumido todo»7.

Pero el historicidio en cuestión no se produce en el tiempo, sino en el espacio. El primero carece ahora de todo fundamento ontológico y se genera una paradoja en la que algo necesario debe ser, necesariamente también, sucedáneo. Es aquí donde los estudios marxistas -y situacionistas, como el propio Debord- señalan acertadamente el papel del consumo tardo-capitalista que, como eje de toda una serie de prácticas individuales sociales, acaba determinando una configuración del espacio. La nueva historia sucede de una forma tal que se puede consumir: el efecto contribuye a la causa. Y en esa reificación del tiempo y de la historia, se acaba produciendo lo que Jameson bautiza como una espacialización del tiempo: al espacio se le ha dotado de la posibilidad de convertirse en un “tiempo inmóvil”3, y en este sentido, las prácticas culturales no son inmunes a este giro. Vemos ejemplos de ello en las fantasías históricas de Pynchon, por ejemplo, como una versión hipertrofiada de la figura del historiador cuya “invención de la historia irreal sustituye a la elaboración de la auténtica”7, pero también en el énfasis de corrientes literarias europeas como el nouveau roman, donde Robe-Grillet hace hincapié en la fotografía, la representación física de un mundo inhabitual, puesto que “rechaza plegarse a nuestros hábitos de aprehensión y a nuestro orden”8, como punto de inspiración para los escritores del presente.

Sincronía o esquizofrenia

Para Jameson, el dominio de las categorías especiales son el motor del acuerdo generalizado en torno a una idea repetida cada vez con más frecuencia en los estudiosos de la postmodernidad: “que hoy habitamos lo sincrónico más que lo diacrónico” y el tiempo es, por lo tanto, un fractal de muchos momentos coetáneos cuyo valor renueva en su significancia más que en su significado. Hay, en efecto, manifestaciones muy poderosas de la sincronía, y el autor utiliza como casos de análisis la MTV y la espacialización de la música, así como el formato del vídeo. En todos ellos, se enfatiza la aparición del concepto del “pastiche” como la categoría reinante en la literatura postmoderna.

“El pastiche es”, explica Jameson, “como la parodia, la imitación de un estilo peculiar o único, idiosincrático; es una máscara lingüística, hablar un lenguaje muerto; pero es una práctica neutral de esta mímica”. Se produce un giro en el que lo histórico, ahora imposible, deja paso a lo historicista, es decir, a la imitación explícita e indiscreta, al disfraz y a la reposición, al mirar en perspectiva en vez del revivir y, como mucho, a la suplantación o al simulacro, tal y como Platón lo concibió en su momento: “la copia idéntica de la que jamás ha existido un original”. De este modo, como en las vitrinas de un museo rodeado de turistas -o ocupado por limpiadoras, como en el magistral final de la película La zona de interés, de Jonathan Glazer- “el pasado como referente se va poniendo paulatinamente entre paréntesis y termina borrándose del todo, dejándonos tan sólo textos” que, en su masiva sincronicidad, se abren únicamente con la llave de la certeza de otros textos, pasados y futuros, citas de citas. Una apertura que es “parte constitutiva y esencial de la estructura” de la obra y que, en última instancia, nos conduce a “una nueva connotación de antigüedad y profundidad pseudohistórica en la que la historia de los estilos estéticos desplaza la verdadera historia”.

Sin embargo, en el pensamiento jamesoniano se insiste en que “las deficiencias de lo diacrónico no justifican forzosamente al pensamiento sincrónico”, y no debemos dar por cerrado este apartado sin considerar también las representaciones de lo que podría llamarse un diacronismo herido o resignado, donde “el intento de pensar la historia, por muy confuso o internamente contradictorio que resulte, se identifica a la larga con la propia vocación del pensamiento”. Es así como aparece la llamada “escritura esquizofrénica”, aprovechando la definición que Lacan otorgó a este trastorno, en el que acontece “una ruptura en la cadena significante, esto es, en las series sintagmáticas de significantes entrelazadas que forman una enunciación o un significado” y que, aplicado a la cuestión del tiempo, “queda reducido a una experiencia de puros significantes materiales o, en otras palabras, a una serie de presentes puros y sin conexión en el tiempo”7, es decir, a la realidad fotográfica de Robe-Grillet. Para Jameson, con esta pérdida de la pluralidad y la organización temporal por parte del sujeto, “difícilmente sus producciones culturales puedan producir algo más que cúmulos de fragmentos y una práctica azarosa de lo heterogéneo, fragmentario y aleatorio”.

Por ello, la conexión con lo verdadero pretendida en los albores de la modernidad, aquella eternidad entre cuyos instantes bregaba Kafka, o aquella aprehensión que anhelaba Rilke, se han perdido, por un lado, en la conciencia de un tiempo imparable o incompatible con un espacio inamovible. Las manifestaciones que de este choque pueden nacer es algo que no puede tener cabida en un texto de estas dimensiones, pero que sí es resumible en lo que la Premio Nobel Olga Tokarczuk categorizó como la “psicología de viaje”9 en su libro Los errantes:

“El lugar entendido como un aspecto del espacio es una pausa en el tiempo, una detención momentánea de nuestra percepción en la configuración de los objetos […]. Cuantas más pausas en el espacio, o sea, cuantos más lugares experimentamos, tanto más se dilata nuestro tiempo subjetivo. A las fases del tiempo separadas por causas las llamamos a menudo episodios. Carecen de consecuencias, en cierto sentido interrumpen el tiempo, pero no llegan a formar parte del mismo. Se trata de acontecimientos autosuficientes, parten de cero, cada principio y cada fin son absolutos. Se puede decir: No continuará”.

Con gran lucidez, la escritora polaca también señala que, al dormir, a la pérdida del sentido del lugar hay que sumarle igualmente la pérdida de la noción del tiempo. Lo que sucede, de este modo, desde que cerramos los ojos hasta que los abrimos, es una re-concentración de todo lo desperdigado. Así, el sueño no deja de ser una forma bastante presente en la literatura de acceder, al menos parcialmente, a ese reverso del mundo donde surge la oportunidad de reconstruir ese símbolo original e iniciar un viaje hacia su desciframiento. Un viaje hacia el interior en el que, si la historia no puede ser reencontrada, al menos sí puede ser narrada y por lo tanto aprehendida, como si de un juego intertextual se tratase: un viaje de ida y vuelta de la mente y el cuerpo al papel para hallar la verdad trascendental que nos es dada por el mero hecho de existir.

BIBLIOGRAFÍA

- François Lyotard. La condición posmoderna: informe sobre el saber.

- Filippo Costa. El hombre sin identidad de Franz Kafka.

- David Harvey. La condición de la posmodernidad: investigación sobre los orígenes del cambio cultural

- Alessandro Dal Lago. La ética de la debilidad. Simone Weil y el nihilismo

- Maurizio Enrico Vittorio Ferraris. Envejecimiento de la ‘escuela de la sospecha

- Gianni Vattimo. Dialéctica, diferencia y pensamiento débil.

- Jameson, Fredric.Teoría de la posmodernidad.

- Robbe-Grillet. Por una nueva novela.

- Tokarczuk, Olga. Los errantes.

Deja un comentario