El escritor rumano se representa a sí mismo en una obra en la que todo convive en el mismo universo regido por las leyes de la creación

Leer a Borges ha sido siempre, bajo mi punto de vista, lo que en la antigüedad podría haber sido consultar al oráculo. El escritor argentino se adentraba en las insondables profundidades de nuestro mundo, ya fuera a través del líquido mundo de los sueños o escribiendo libros ficticios sobre libros reales o llenando de símbolos -que solo él conocía- sus propios relatos escritos a mano. Fuera como fuera, el caso es que en sus relatos Borges ‘desentrañaba’ el mundo: accedía a tal nivel de intuición, de sensibilidad y de humor -en el sentido socrático de la palabra, como os explicamos en este artículo- que sus relatos no dejaron jamás de ser un reflejo, literalmnte, de lo que al resto nos es ocultado: el azar, el destino, el tiempo, la melancolía… claro que el escritor bonaerense comprendió, una vez alcanzó ese saber atávico, que para los dioses todo convive en un mismo plano, o incluso en un mismo punto en el que lo infinito se concentra:

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.

Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.

Suárez Miranda, Viajes de Varones Prudentes, Libro Cuarto, Cap. XLV, Lérida, 1658.

Jorge Luis Borges — Del rigor de la ciencia

El mapa y las ruinas

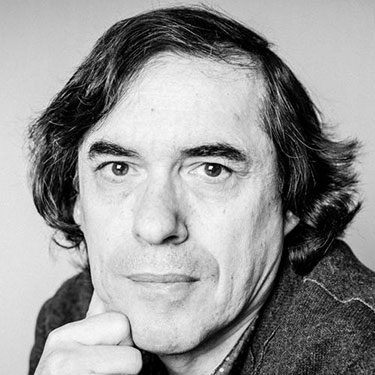

La ciudad de Bucarest, cuenta Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956) en su novela Solenoide -disponible, como el resto de sus libros, en la editorial Impedimenta, y a mi entender una de los libros más geniales que se han escrito en las últimas décadas-, que «Bucarest no era como otras ciudades que se habían desarrollado a lo largo del tiempo». No hubo grandes edificios que, como los peces, se comieran a los más pequeños con el paso de los años; no hubo, por decirlo brevemente, un proceso de modernización, sino que la modernidad fue impuesta de golpe. Así, su lugar de nacimiento «apareció de repente, ya en ruinas, derruida, con el revoque desconchado y las narices de las forgonas de estuco rotas, con los cables eléctricos suspendidos sobre las calles formando manojos melancólicos, con una arquitectura industrial fabulosamente variada».

Cartarescu hace referencia a Brasilia, esa ciudad construida de la nada para erigirse como capital y que, contra las expectativas de quienes ostentaban el poder, no logró concentrar ni la influencia ni la población que habían acaparado otros puntos del país. El caso de Bucarest es distinto: tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, esa urbe conocida como «el pequeño París» hubo de ser reconstruida en muchas zonas, algo a lo que después se sumó el plan de urbanismo del dictador Ceaucescu, que decidió derruir todo el casco histórico para erigir nuevos edificios acordes con la estética -y la funcionalidad- del socialismo realista. El resultado, después de todo, fue ciertamente quimérico:

El arquitecto genial había proyectado calles sinuosas, canales hundidos, palacetes torcidos invadidos por la maleza, casas con fachadas completamente desmoronadas, escuelas impracticables, centros comerciales de siete pisos, esbeltos y espectrales. Y, sobre todo, Bucarest había sido proyectada como un gran museo al aire libre, el museo de la melancolía y de la ruina de todas las cosas.

Mircea Cartarescu — Solenoide

El cuerpo, el libro, la memoria

Al margen de que las descripciones de Cartarescu sean verídicas -los autores que hasta ahora he podido leer tienen impresiones similares-, en el escritor rumano la ciudad adopta una naturaleza simbólica en la que su propia identidad se funde con la ciudad que lo rodea. No es casualidad, por ejemplo, que muchos de los hechos «sobrenaturales», por decirlo de algún modo, que acontecen en su interior se relacionen con las distintas estatuas de poetas que se encuentran a lo largo de la ciudad. La de Ovidio, ese poeta al que Dante conoce en el Infierno —a Virgilio lo conocerá en Solenoide—, es la protagonista de un mágico encuentro en un relato de El ojo castaño de nuestro amor. Pero además, hay un pasaje muy significativo que encontramos en El ala izquierda, la primera parte de su Trilogía del Cegador, en la que es justo tras una serie de bombardeos cuando una experiencia cuanto menos mística en la que se encuentra con su propio hijo-escritor hace que su madre se enamore de su padre.

Tampoco ella sabía muy bien por qué le había pedido que la besara. Tal vez por miedo. No podía quitarse de la cabeza el mensaje terrible de la mujer de la mariposa. Era una elegida, ya no le cabía duda…, pero ¿para qué? ¿Y por qué precisamente ella? Dios mío, pensaba, es espantoso ser elegido, sentir el dedo del ángel dirigido hacia ti como un puñal. Sentir que has abandonado la oscuridad de tu libertad, que estás bajo la luz, que te observan en cada instante de tu vida y que nada te pertenece, ni siquiera tu propia alma. Es terrible que se pose sobre ti la mirada de Alguien tan poderoso e incomprensible, que ya no importe si has sido elegido para la beatitud o para la tortura. Deberíamos rezar todos los días, con esperanza y desesperación: «Dios mío, no me elijas, Dios mío, haz que no te conozca jamás, que no aparezca en tu libro…».

Mircea Cartarescu — El ala izquierda

Es justo cuando la ciudad va a ser creada de nuevo, en el mismo momento de su destrucción, que se produce ese ejercicio de metalepsis del que Cartarescu hace uso en muchas de sus obras, también en tiempo real, como vemos en uno de sus relatos de Nostalgia: “Al principio no entendí nada, era una especie de historia enrevesada. Salté unas veinte páginas y me quedé perpleja. Era mi historia, hablaba de mí.” Pero hay mucho más que decir al respecto. Si Cartarescu relaciona su propia identidad con Bucarest y al mismo tiempo con su ejercicio de escritura, es precisamente por el mismo motivo por el que lo relaciona con sus padres: para él, todo convive en un mismo universo dominado por las leyes de la creación. Sin embargo, esta es una unión que, si bien percibía de pequeño —»Los libros que leía reflejaban el color siempre cambiante de los vastos cielos de Bucarest, del dorado del mediodía en verano al rojo oscuro, plomizo, de las tardes nevadas en la profundidad del invierno»—, con el paso a la edad adulta se ha volatilizado.

Las historias del escritor rumano se integran, de este modo, en el género de las historias de aprendizaje, las Bildungsroman, en las que sin embargo rescata esa máxima baudeleriana en la que «el genio es la infancia recobrada a voluntad»: los protagonistas —siempre alter ego del autor— deben re-aprender todo aquello de lo que fueron conscientes en su infancia, que es lo mismo que desde pequeños les ha perseguido en forma de sueños, apariciones u otros elementos que la razón no puede explicar. En ese redescubrimiento, Cartarescu, como podría decirse de Calvino, viaja a través de la ciudad de la memoria: que es a su vez la ciudad de su cuerpo y de su propio manuscrito, del que él es El Creador:

“¿Qué era mi libro? ¿Una rosa de cientos —ya— de pétalos? ¿Una perla a la que añadía capa sobre capa de nácar? No leía nunca lo que había escrito, no alteraba nunca el orden de las hojas, irreversiblemente orientadas por la flecha del tiempo. Retirar la última página escrita y leer la penúltima habría sido un sádico desollamiento, le habría causado un sufrimiento insoportable a mi manuscrito. Porque solo la última página era la verdadera epidermis. Las demás, aunque hubieran pasado, a su vez, por ese estadio, habían degenerado, se habían disuelto en el taco reestructurándolo sin cesar hasta que ese taco dejó de ser —y ya no lo es— un hojaldre, sino un animal compacto de sustancia hialina, con la piel cubierta con dibujos de camuflaje. No escribo un libro, sino que engendro un embrión en el útero triste de mi cráneo y de mi habitación y de mi mundo.”

Mircea Cartarescu — El Cuerpo

El laberinto

Es realmente interesante cómo en Cartarescu, a la postre, se acaba produciendo una dislocación total del espacio, fruto de las múltiples dimensiones que funde en una única realidad. Puede perderse en el interior de su propia casa, que es reflejo de su mente; puede estar en una comisaría, y al cruzar un pasillo darse cuenta de que, en realidad, está en el interior de un intestino; o puede adentrarse al interior de esa Bucarest subterránea y, tras varios siglos atravesando un pasadizo, los personajes alcanzan una cúpula en la que se producirá ese anhelado reencuentro Cegador.

“Después de recorrer el laberinto de la vida, lleno de giros, de subidas y de bajadas, de estrechamientos y de bruscos ensanchamientos de las perspectivas en inmensas grutas de lava y diamante, en jardines de rosas y en pestilentes mataderos, después de haber reído y de haber llorado, de haber sufrido y de haber provocado sufrimiento, después de haberse lacerado la piel y la carne al arrastrarse por túneles cada vez más estrechos, sarcoptos de la sarna en la piel de Dios, se ven de repente en la antesala final, de la que no hay retorno posible.”

Mircea Cartarescu — El ala derecha

De este modo, el mundo que nos presenta Cartarescu en sus libros —que deben entenderse como un único y extenso libro que no termina nunca— se acaba convirtiendo en la travesía de un poeta a través, sino del infierno, sí del laberinto. Uno de esos laberintos, como diría el oráculo, «donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso». De allí solo se puede escapar, o trascender, a través del exorcismo que supone la escritura. En Los dos reyes y los dos laberintos, Borges cuenta cómo uno de los reyes muere «de hambre y de sed». Y termina: «La gloria sea con Aquél que no muere».

Deja un comentario